Движение жидкости в напорных трубопроводах

1. Классификация трубопроводов.

В зависимости от гидравлических условий работы трубопроводов они могут быть короткими и гидравлически длинными.

Короткими, в гидравлическом смысле, трубами называются трубы, в которых потери напора от местных сопротивлений получаются или одного порядка с потерями на трение по длине, или даже превышают последние.

Трубы называют гидравлически длинными, если потери на трение по длине преобладают (значительно больше) над потерями напора от местных сопротивлений. В этом случае потерями напора от местных сопротивлений можно пренебречь или при необходимости учесть их суммарно увеличением потерь напора на трение по длине потока на 5 - 10 %, принимая hw = (1,05 - l,10)hl .

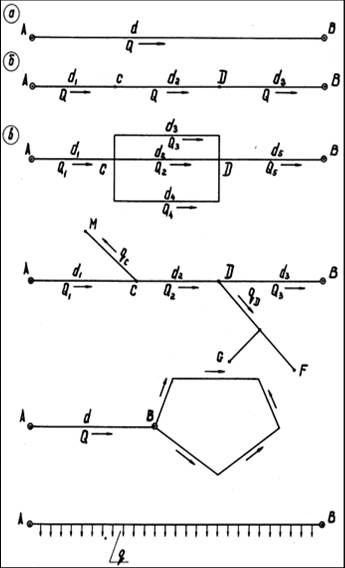

Примерами длинных трубопроводов могут служить трубопроводы водопроводных сетей, сетей для транспортирования нефтепродуктов на значительные расстояния и т.д. В зависимости от гидравлической схемы работы трубопроводы подразделяются на простые и сложные (рис. 1).

Простым называется трубопровод, состоящий из одной линии труб (без ответвлений) с постоянным расходом по всей длине трубопровода. Простой трубопровод может иметь постоянный диаметр по всей своей длине (рис.1,а) или отдельные участки труб разного диаметра (последовательное соединение труб ) (рис. 1,6).

Сложным называется трубопровод, состоящий из нескольких линий или имеющий переменный расход по длине вследствие отвода жидкости в узлах (местах разветвлений трубопровода) или непрерывной раздачи ее в пути. Сложные трубопроводы подразделяются на:

- параллельно-разветвленные (рис.1,в);

- тупиковые (рис.1,г);

- кольцевые (рис.1,д);

- с непрерывным путевым расходом жидкости (рис. 1,е).

В параллельно-разветвленных трубопроводах имеет место разветвление труб с последующим соединением ветвей. Тупиковые водопроводы имеют основной трубопровод, называемый магистралью, и отходящие от него отдельные тупиковые трубопроводы (ветви).

В кольцевом трубопроводе, в отличие от тупикового, концы разветвлений замкнуты в одно или несколько колец. Кольцевой трубопровод обеспечивает надежную и бесперебойную подачу воды за счет перераспределения расхода в сети.

2. Простой трубопровод постоянного сечения

Жидкость по трубопроводу движется благодаря тому, что ее энергия в начале трубопровода больше, чем в конце. Этот перепад уровней энергии может создаваться несколькими способами: работой насоса, разностью уровней жидкости, давлением газа.

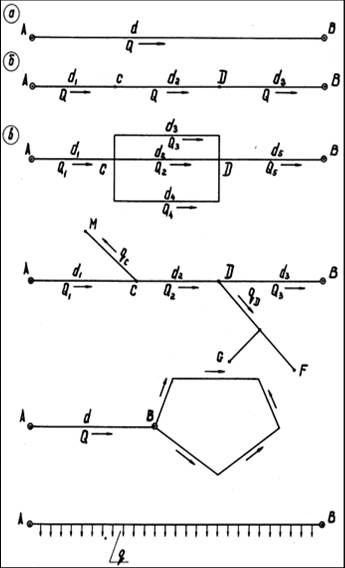

Рассмотрим простой трубопровод постоянного сечения, который расположен произвольно в пространстве (рис. 2), имеет общую длину l и диаметр d, а также содержит ряд местных сопротивлений (вентиль, фильтр и обратный клапан). В начальном сечении трубопровода 1-1 геометрическая высота равна z1 и избыточное давление Р1, а в конечном сечении 2-2 - соответственно z2 и Р2. Скорость потока в этих сечениях вследствие постоянства диаметра трубы одинакова и равна ν.

Рис. 2 Схема простого трубопровода

Запишем уравнение Бернулли для сечений 1-1 и 2-2. Поскольку скорость в обоих сечениях одинакова и α1 = α2, то скоростной напор можно не учитывать. При этом получим

![]() или

или

Пьезометрическую высоту, стоящую в левой части уравнения, назовем потребным напором Нпотр.

Если же эта пьезометрическая высота задана, то ее называют располагаемым напором Нрасп.

Такой напор складывается из геометрической высоты Hпотр, на которую поднимается жидкость, пьезометрической высоты в конце трубопровода и суммы всех потерь напора в трубопроводе.

Назовем сумму первых двух слагаемых статическим напором, который представим как некоторую эквивалентную геометрическую высоту

,

а последнее слагаемое Σh - как степенную функцию расхода Σh = КQm,тогда

Hпотр = Hст + KQm

где K - величина, называемая

сопротивлением трубопровода;

Q - расход жидкости;

m - показатель степени, который имеет разные значения в зависимости от

режима течения.

Для ламинарного течения при замене местных сопротивлений эквивалентными длинами сопротивление трубопровода равно

и m =1

где lрасч = l + lэкв.

Численные значения эквивалентных длин lэкв для различных местных сопротивлений обычно находят опытным путем.

Для турбулентного течения, используя формулу Вейсбаха-Дарси, и выражая в ней скорость через расход, получаем

и m = 2

По этим формулам можно построить кривую потребного напора в зависимости от расхода.

Чем больше расход Q, который необходимо обеспечить в трубопроводе, тем больше требуется потребный напор Нпотр.

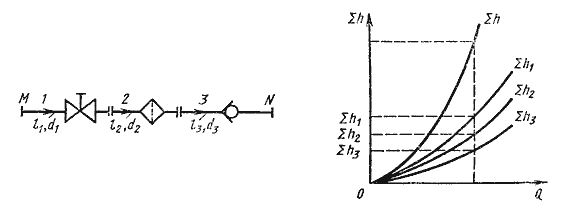

При ламинарном течении эта кривая изображается прямой линией (рис.3, а), при турбулентном - параболой с показателем степени равном двум (рис.3, б).

Крутизна кривых потребного напора зависит от сопротивления трубопровода K и возрастает с увеличением длины трубопровода и уменьшением диаметра, а также с увеличением местных гидравлических сопротивлений.

Величина статического напора Нст положительна в том случае, когда жидкость движется вверх или в полость с повышенным давлением, и отрицательна при опускании жидкости или движении в полость с пониженным давлением. Точка пересечения кривой потребного напора с осью абсцисс (точка А) определяет расход при движении жидкости самотеком. Потребный напор в этом случае равен нулю.

Иногда вместо кривых потребного напора удобнее пользоваться характеристиками трубопровода. Характеристикой трубопровода называется зависимость суммарной потери напора (или давления) в трубопроводе от расхода: Σh =f(q)

3. Соединения простых трубопроводов

Простые трубопроводы могут соединяться между собой, при этом их соединение может быть последовательным или параллельным.

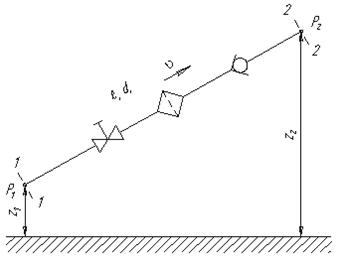

Последовательное соединение. Возьмем несколько труб различной длины, разного диаметра и содержащих разные местные сопротивления, и соединим их последовательно (рис. 4, а).

Рис. 4. Последовательное соединение трубопроводов

При подаче жидкости по такому составному трубопроводу от точки М к точке N расход жидкости Q во всех последовательно соединенных трубах 1, 2 и 3 будет одинаков, а полная потеря напора между точками М и N равна сумме потерь напора во всех последовательно соединенных трубах. Таким образом, для последовательного соединения имеем следующие основные уравнения:

Q1 = Q2 = Q3 = Q

ΣhM-N = Σh1 + Σh2 + Σh3

Эти уравнения определяют правила построения характеристик последовательного соединения труб (рис. 4, б). Если известны характеристики каждого трубопровода, то по ним можно построить характеристику всего последовательного соединения M-N. Для этого нужно сложить ординаты всех трех кривых.

Параллельное соединение. Такое соединение показано на рис. 5, а. Трубопроводы 1, 2 и 3 расположены горизонтально

Рис. 5. Параллельное соединение трубопроводов

Обозначим полные напоры в точках М и N соответственно HM и HN , расход в основной магистрали (т.е. до разветвления и после слияния) - через Q, а в параллельных трубопроводах через Q1, Q2 и Q3; суммарные потери в этих трубопроводах через Σh1 , Σh2 и Σh3.

Очевидно, что расход жидкости в основной магистрали

Q = Q1 = Q2 = Q3

Выразим потери напора в каждом из трубопроводов через полные напоры в точках М и N :

Σh1 = HM - HN; Σh2 = HM - HN; Σh3 = HM - HN

Отсюда делаем вывод, что

Σh1 = Σh2 = Σh3

т.е. потери напора в параллельных трубопроводах равны между собой.

Их можно выразить в общем виде через соответствующие расходы следующим образом

Σh1 = K1Q1m; Σh2 = K2Q2m; Σh3 = K3Q3m

где K и m - определяются в зависимости от режима течения.

Из двух последних уравнений вытекает следующее правило: для построения характеристики параллельного соединения нескольких трубопроводов следует сложить абсциссы (расходы) характеристик этих трубопроводов при одинаковых ординатах (Σ h). Пример такого построения дан на рис. 4, б.

Разветвленное соединение. Разветвленным соединением называется совокупность нескольких простых трубопроводов, имеющих одно общее сечение - место разветвления (или смыкания) труб.

Рис. 6 Разветвленный трубопровод

Пусть основной трубопровод имеет разветвление в сечении М-М, от которого отходят, например, три трубы 1, 2 и 3 разных диаметров, содержащие различные местные сопротивления (рис. 6, а). Геометрические высоты z1, z2 и z3 конечных сечений и давления P1, P2 и P3 в них будут также различны.

Так же как и для параллельных трубопроводов, общий расход в основном трубопроводе будет равен сумме расходов в каждом трубопроводе:

Q = Q1 = Q2 = Q3

Записав уравнение Бернулли для сечения М-М и конечного сечения, например первого трубопровода, получим (пренебрегая разностью скоростных высот)

Обозначив сумму первых двух членов через Hст и выражая третий член через расход (как это делалось ранее), получаем

HM = Hст 1 + KQ1m

Аналогично для двух других трубопроводов можно записать

HM = Hст 2 + KQ2m

HM = Hст 3 + KQ3m

Таким образом, получаем систему четырех уравнений с четырьмя неизвестными: Q1, Q2 и Q3 и HM.

Построение кривой потребного напора для разветвленного трубопровода выполняется сложением кривых потребных напоров для ветвей по правилу сложения характеристик параллельных трубопроводов (рис. 6, б) - сложением абсцисс (Q) при одинаковых ординатах (HM). Кривые потребных напоров для ветвей отмечены цифрами 1, 2 и 3 , а суммарная кривая потребного напора для всего разветвления обозначена буквами ABCD. Из графика видно, что условием подачи жидкости во все ветви является неравенство HM > Hст1.

4. Сложные трубопроводы

Сложный трубопровод в общем случае составлен из простых трубопроводов с последовательным и параллельным их соединением (рис. 7, а) или с разветвлениями (рис. 7 б).

Рис. 7 Схемы сложных трубопроводов

Рассмотрим разомкнутый сложный трубопровод (рис. 7, б). Магистральный трубопровод разветвляется в точках А и С. Жидкость подается к точкам (сечениям) B, D и E с расходами Q B и QD и QE .

Пусть известны размеры магистралей и всех ветвей (простых трубопроводов), заданы все местные сопротивления, а также геометрические высоты конечных точек, отсчитываемые от плоскости M - N и избыточные давления в конечных точках PB и PD и PE.

Для этого случая возможны два вида задач:

Задача 1. Дан расход Q в основной магистрали MA. Необходимо определить расходы QB и QD и QE, а также потребный напор в точке М.

Задача 2. Дан напор в точке М. Определить расход в магистрали Q и расходы в каждой ветви.

Обе задачи решают на основе одной и той же системы уравнений, число которых на единицу больше числа конечных ветвей, а именно:

- уравнение расходов: Q = QB = QD = QE

- уравнение равенства потребных напоров для ветвей CD и CE

Hст D + KCDQDт = Hст E + KCEQEт

- уравнение равенства потребных напоров для ветви АВ и сложного трубопровода АСЕD

Hст B + KABQBт = Hст D + KCDQDт + KAC(QD + QE)т

- выражение для потребного напора в точке М

Расчет сложных трубопроводов часто

выполняют графоаналитическим способом, т.е. с применением кривых потребного

напора и характеристик трубопроводов. Кривую потребного напора для сложного

трубопровода следует строить следующим образом:

1) сложный трубопровод разбивают на ряд простых;

2) строят кривые потребных напоров для каждого из простых трубопроводов;

3) складывают кривые потребных напоров для ветвей (и параллельных линий, если

они имеются) по правилу сложения характеристик параллельных трубопроводов;

4) полученную кривую складывают с характеристикой последовательно

присоединенного трубопровода по соответствующему правилу.

Таким образом, при расчете идут от конечных точек трубопровода к начальной точке, т.е. против течения жидкости.

Сложный кольцевой трубопровод. Представляет собой систему смежных замкнутых контуров, с отбором жидкости в узловых точках или с непрерывной раздачей жидкости на отдельных участках (рис. 8).

Рис. 8. Схема сложного кольцевого трубопровода

Задачи для таких трубопроводов решают аналогичным методом с применением электроаналогий (закон Кирхгофа). При этом основываются на двух обязательных условиях. Первое условие - баланс расходов, т.е. равенство притока и оттока жидкости для каждой узловой точки. Второе условие - баланс напоров, т.е. равенство нулю алгебраической суммы потерь напора для каждого кольца (контура) при подсчете по направлению движения часовой стрелки или против нее.

Для расчета таких трубопроводов типичной является следующая задача. Дан максимальный напор в начальной точке, т.е. в точке 0, минимальный напор в наиболее удаленной точке Е, расходы во всех шести узлах и длины семи участков. Требуется определить диаметры трубопроводов на всех участках.

5. Расчетные формулы

Скорость движения воды для случая напорного и безнапорного движения в каналах и трубах:

где С - коэффициент Шези;

R - гидравлический радиус;

i - гидравлический уклон.

На участках трубопровода постоянного диаметра и расхода имеет место напорное равномерное движение жидкости, уравнение которого имеет вид:

,

где

-

площадь трубы

-

гидравлический радиус

Пьезометрический

уклон

ip в этом уравнении представляет собой потерю напора, обусловленную

трением, на единицу длины потока, т. е.

- коэффициент Шези;

где у - показатель степени, зависящий в свою очередь от гидравлического радиуса R и коэффициента шероховатости n, т.е. y = y(R, n) .

Значение коэффициента шероховатости n принимают в зависимости от материала труб (стальные, оцинкованные, неоцинкованные, чугунные, асбестоцементные и т. п.), способа обработки их внутренней поверхности (без обработки, с хорошо заглаженными стыками и т.п.) и от состояния труб (новые трубы; трубы, бывшие в эксплуатации).

6. Гидравлический расчет трубопроводов производится с целью определения геометрических размеров трубопроводов, предназначенных для пропуска определенного расхода жидкости или с целью установления гидравлических характеристик трубопровода - потерь напора и пропускаемого расхода - при известных размерах его.

Гидравлический расчет трубопровода сводится, как правило, к решению трех основных задач:

1) определение расхода трубопровода Q, если известны напор H, длина l и диаметр d трубопровода, с учетом наличия определенных местных сопротивлений или при их отсутствии;

2) определение потребного напора H, необходимого для обеспечения пропуска известного расхода Q по трубопроводу длиной l и диаметром d;

3) определение диаметра трубопровода d в случае известных величин напора H, расхода Q и длины l.

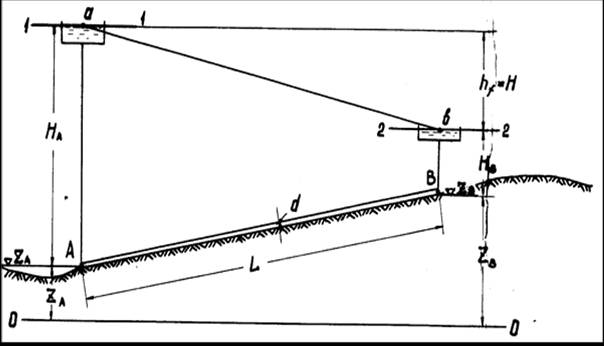

Рассмотрим простой трубопровод постоянного диаметра d,подающего воду из точки A, где установлена водонапорная башня или насос, в точку B , где находится потребитель воды (жилое или служебное здание, отдельный объект, водоразборная колонка и т.п.

Введем следующие обозначения:

- zA и zB - высота положения (нивелировочные отметки) точек A и B;

- HA и HB - начальный и конечный напоры;

- L - длина трубопровода;

- Q -

расход трубопровода.

Составим уравнение Бернулли для сечений 1 - 1 и 2 – 2:

Учитывая, что zA – zB + HA – HB = H;

H1 = zA + HA;

H2 = zB +HB;

H = H1 – H2 , получим H = hf ,

Откуда

В последних формулах Н - действующий напор.

где K2 = C2∙w2∙R ,

K - модуль расхода (или расходная характеристика),

Таким образом, действующий в трубопроводе постоянный напор Н затрачивается на преодоление гидравлических сопротивлений в пути между сечениями 1 – 1 и 2 – 2, главным образом, на преодоление сопротивлений трения по длине потока.

В целях упрощения расчетов с применением водопроводной формулы часто пренебрегают потерями напора:

а) на трение по длине стояков в точках А и В (если такие имеются), т.к. длина их существенно меньше длины основного трубопровода

б) на преодоление местных сопротивлений ввиду малости последних по сравнению с потерями на трение по длине.

Пример решения задач

Задачи расчета длинных – простых трубопроводов

Задача 1. Определись расход Q, пропускаемый трубопроводом диаметром d и длиной L, если известны напоры в начале (H1) и в конце (H2) трубопровода.

Задача 2. Определить величину начального напора H1 необходимого для пропуска заданного расхода Q по трубопроводу диаметром d и длиной L и для обеспечения конечного напора H2 .

Задача 3. Определить диаметр трубы d длиной L ,который необходим для пропуска заданного расхода при определенных значениях напора в начале H1 и в конце H2 трубопровода.

Домашнее задание:

Контрольные вопросы:

1. Что такое короткий трубопровод?

2. Что такое длинный трубопровод?

3. На какие виды делятся длинные трубопроводы?

4. Какие трубопроводы называются простыми?

5. Какие трубопроводы называются сложными?6. Что такое характеристика

трубопровода?

7. Статический напор Hст это:

8. Если для простого трубопровода записать уравнение Бернулли, то

пьезометрическая высота, стоящая в левой части уравнения

называется9. Трубопровод, по которому жидкость перекачивается из одной емкости в

другую называется

10. Трубопровод, по которому жидкость циркулирует в том же объеме называется.