Процесс кипения жидкости.

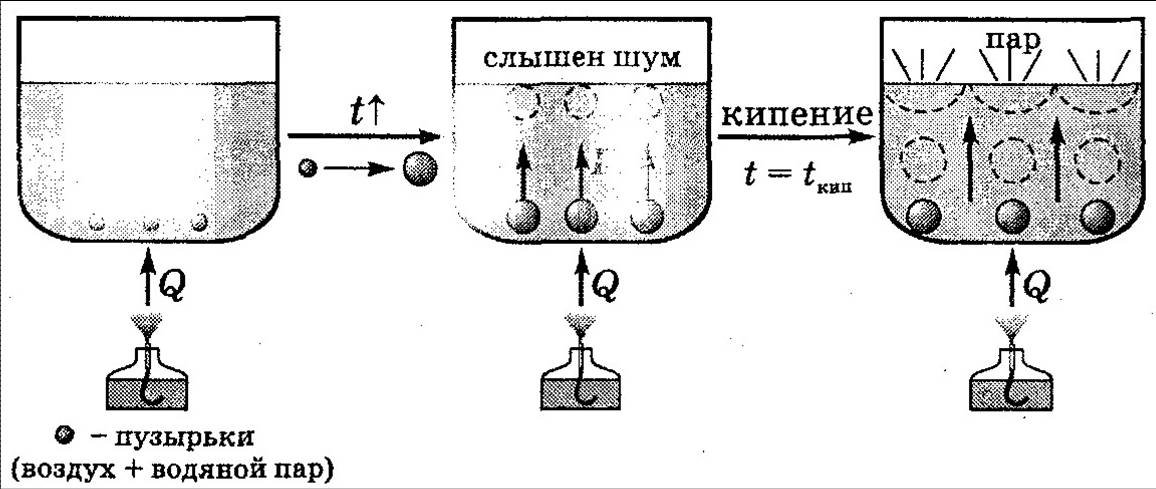

Кипением называется процесс интенсивного парообразования, происходящего во всем объеме жидкости, находящейся при температуре насыщения или несколько перегретой относительно температуры насыщения, с образованием паровых пузырей.

В процессе фазового превращения поглощается теплота парообразования. Процесс кипения обычно связан с подводом теплоты к кипящей жидкости.

Коэффициент теплоотдачи

Коэффициент теплоотдачи α, Вт/ (м2К), - это коэффициент пропорциональности в законе Ньютона, характеризующий интенсивность теплоотдачи. Величина коэффициента теплоотдачи при кипении зависит от большого числа различных факторов:

а) физических свойств жидкости;

б) чистоты жидкости;

в) ее температуры и давления;

г) геометрической формы, размеров и ориентации в пространстве поверхности теплообмена;

д) материала и шероховатости (чистоты обработки) поверхности; е) величины перегрева жидкости и т.п.

Поэтому определение коэффициента теплоотдачи при кипении - весьма трудная задача.

,

Δt

=

tc

–

ts

1. Режимы кипения жидкости.

Различают кипение жидкостей на твердой поверхности теплообмена, к которой извне подводится теплота, и кипение в объеме жидкости.

1) При кипении на твердой поверхности образования паровой фазы наблюдается в отдельных местах этой поверхности.

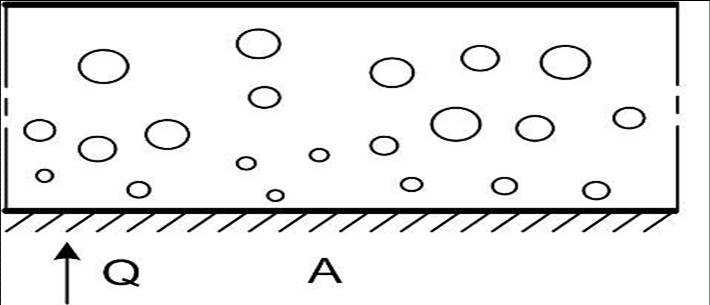

2) При объемном кипении паровая фаза возникает самопроизвольно (спонтанно) непосредственно в объеме жидкости в виде отдельных пузырьков пара. Объемное кипение может происходить лишь при более значительном перегреве жидкой фазы относительно температуры насыщения при данном давлении, чем кипение на твердой поверхности. Значительный перегрев может быть получен, например, при быстром сбросе давления в системе. Объемное кипение может иметь место при наличии в жидкости внутренних источников тепла.

В современной энергетике и технике обычно встречаются процессы кипения на твердых поверхностях нагрева (поверхности труб, стенки каналов и т.п.). Этот вид кипения в основном и рассматривается далее.

2. Условия кипения

Для возникновения процесса кипения необходимо выполнение двух условий:

- наличие перегрева жидкости относительно температуры насыщения и

- наличие центров парообразования.

Перегрев жидкости имеет максимальную величину непосредственно у обогреваемой поверхности теплообмена. На ней же находятся центры парообразования в виде неровностей стенки, пузырьков воздуха, пылинок и др. Поэтому образование пузырьков пара происходит непосредственно на поверхности теплообмена.

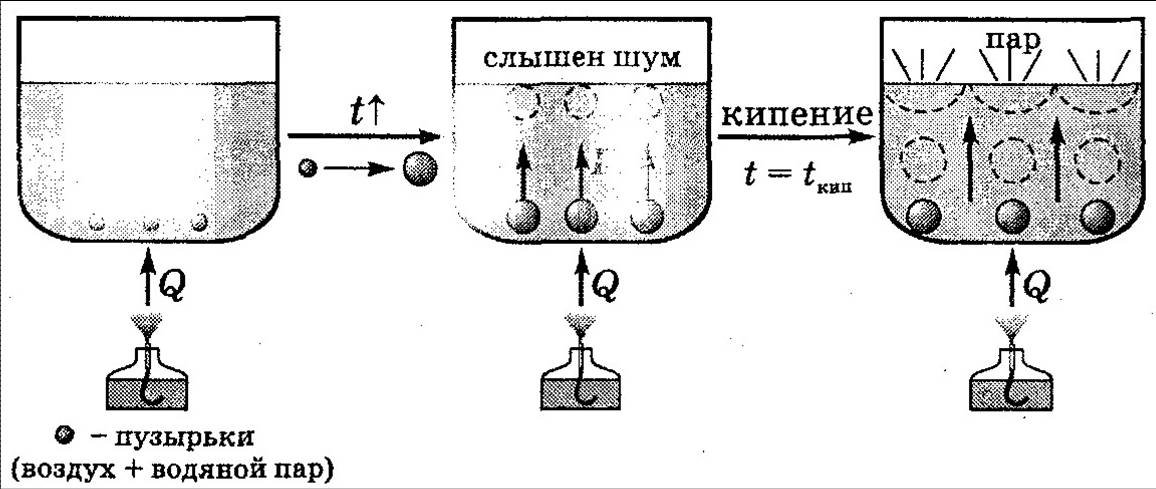

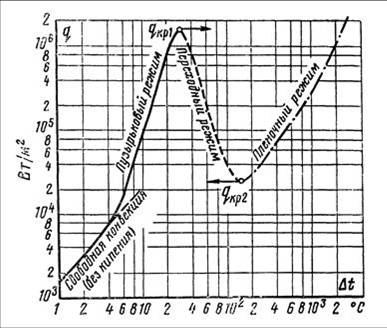

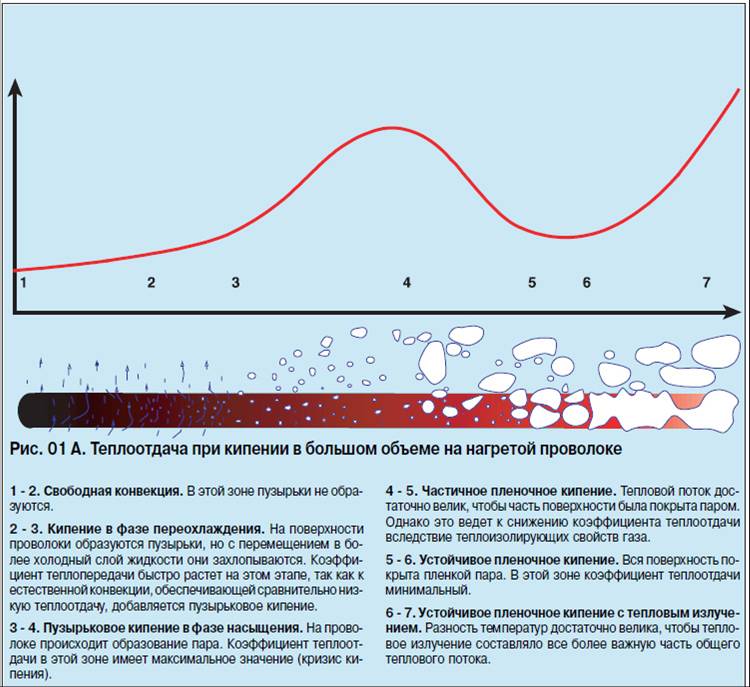

Рисунок 1 – режимы кипения жидкости в неограниченном объеме:

а) пузырьковый; б) переходный; в) пленочный

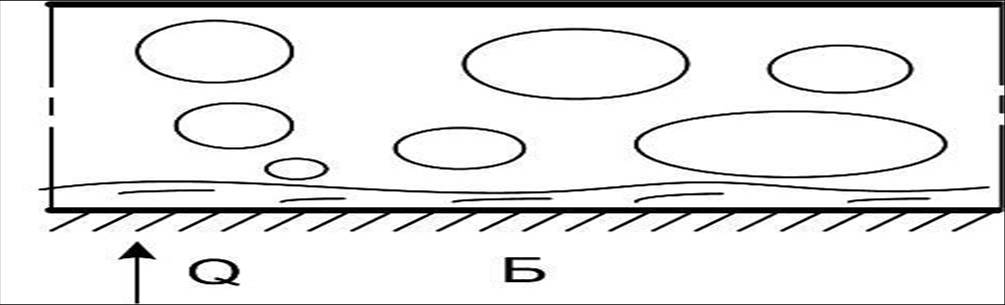

1) При пузырьковом режиме кипения (рис.,1а) по мере увеличения температуры поверхности нагрева tc и соответственно температурного напора Δt = tc – ts число действующих центров парообразования растет, процесс кипения становится все более интенсивным. Паровые пузырьки периодически отрываются от поверхности и, всплывая к свободной поверхности, продолжают расти в объеме.

При повышении температурного напора Δt значительно возрастает поток теплоты, который отводится от поверхности нагрева к кипящей жидкости. Вся эта теплота в конечном счете расходуется на образование пара. Поэтому уравнение теплового баланса при кипении имеет вид: Q = r Gп

где Q — тепловой поток, Вт;

r — теплота фазового перехода жидкости, Дж/кг;

Gп — количество пара, образующегося в единицу времени в результате кипения жидкости и отводимого от ее свободной поверхности, кг/с.

Тепловой поток Q при увеличении температурного напора Δt растет не беспредельно. При некотором значении Δt он достигает максимального значения, а при дальнейшем повышении Δt начинает уменьшаться.

1) При пузырьковом режиме кипения (рис.,1а) по мере увеличения температуры поверхности нагрева tc и соответственно температурного напора Δt = tc – ts число действующих центров парообразования растет, процесс кипения становится все более интенсивным. Паровые пузырьки периодически отрываются от поверхности и, всплывая к свободной поверхности, продолжают расти в объеме.

При повышении температурного напора Δt значительно возрастает поток теплоты, который отводится от поверхности нагрева к кипящей жидкости. Вся эта теплота в конечном счете расходуется на образование пара. Поэтому уравнение теплового баланса при кипении имеет вид: Q = r Gп

где Q — тепловой поток, Вт;

r — теплота фазового перехода жидкости, Дж/кг;

Gп — количество пара, образующегося в единицу времени в результате кипения жидкости и отводимого от ее свободной поверхности, кг/с.

Тепловой поток Q при увеличении температурного напора Δt растет не беспредельно. При некотором значении Δt он достигает максимального значения, а при дальнейшем повышении Δt начинает уменьшаться.

Рисунок 2– Зависимость плотности теплового потока q от температурного напора Δt при кипении воды в большом объеме при атмосферном давлении:

1- подогрев до температуры насыщения;

2 – пузырьковый режим;

3 – переходный режим;

4 – пленочный режим.

Пузырьковый режим кипения имеет место на участке 2

(Рис.2) до достижения максимального теплоотвода в точке qкр1 , называемой первой

критической плотностью теплового потока.

Для воды при атмосферном давлении первая критическая плотность теплового потока составляет qкр1=1,2•105 Вт/м2; соответствующее критическое значение температурного напора Δt кр1 = 25…350С. (Эти значения относятся к условиям кипения воды при свободном движении в большом объеме. Для других условий и других жидкостей значения будут иными).

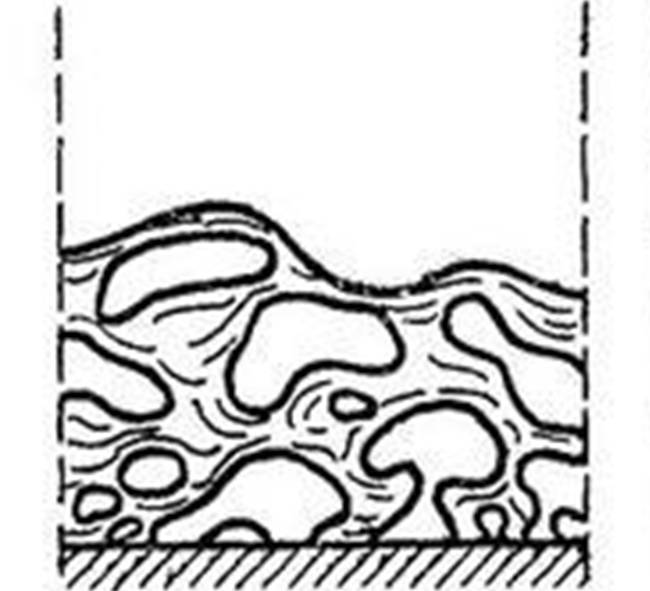

2) При бóльших Δt наступает переходный режим кипения (рис. 1б). Он характеризуется тем, что как на самой поверхности нагрева, так и вблизи нее пузырьки непрерывно сливаются между собой, образуются большие паровые полости. Из-за этого доступ жидкости к самой поверхности постепенно все более затрудняется. В отдельных местах поверхности возникают «сухие» пятна; их число и размеры непрерывно растут по мере увеличения температуры поверхности.

Такие участки как бы выключаются из теплообмена, так как отвод теплоты непосредственно к пару происходит существенно менее интенсивно. Это и определяет резкое снижение теплового потока (участок 3 на Рис. 2) и коэффициента теплоотдачи в области переходного режима кипения.

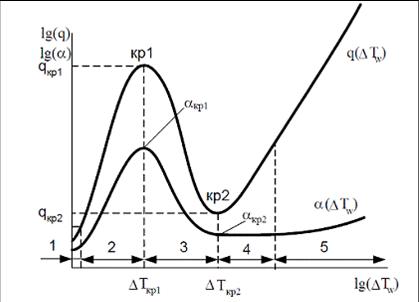

Рисунок 2. Кривые теплоотдачи при кипении:

1 - конвективная область без кипения;

2 - область пузырькового кипения;

3 - переходная область;

4 - область пленочного кипения;

5 - участок пленочного кипения со значительной долей передачи тепла излучением;

кр1, кр2 - соответственно точки первого и второго кризисов кипения.

3) Наконец, при некотором температурном напоре вся поверхность нагрева покрывается сплошной пленкой пара, оттесняющей жидкость от поверхности. С этого момента имеет место пленочный режим кипения (рис. 1, в).

При этом перенос теплоты от поверхности нагрева к жидкости осуществляется путем конвективного теплообмена и излучения через паровую пленку.

Интенсивность теплообмена в режиме пленочного кипения достаточно низкая (участок 4 на рис. 2). Паровая пленка испытывает пульсации; пар, периодически накапливающийся в ней, отрывается в виде больших пузырей. В момент наступления пленочного кипения тепловая нагрузка, отводимая от поверхности, и соответственно количество образующегося пара имеют минимальные значения. Это соответствует на рис. 2 точке qкр2, называемой второй критической плотностью теплового потока.

При атмосферном давлении для воды момент начала пленочного кипения характеризуется температурным напором Δt = tc - t ≈150 °С, т. е. температура поверхности tc составляет примерно 250°С. По мере увеличения температурного напора все большая часть теплоты передается за счет теплообмена излучением.

Все три режима кипения можно наблюдать в обратном порядке, если, например, раскаленное массивное металлическое изделие опустить в воду для закалки. Вода закипает, вначале охлаждение тела идет относительно медленно (пленочное кипение), затем скорость охлаждения быстро нарастает (переходный режим), вода начинает периодически смачивать поверхность, и наибольшая скорость снижения температуры поверхности достигается в конечной стадии охлаждения (пузырьковое кипение). В этом примере кипение протекает в нестационарных условиях во времени.

На рис. 3 показана визуализация пузырькового и пленочного режимов кипения на электрически обогреваемой проволоке, находящейся в воде.

Рис. 3 Визуализация пузырькового и пленочного режимов кипения на электрически обогреваемой проволоке: а) - пузырьковый и б) - пленочный режим кипения.

3. Подвод к поверхности фиксированного теплового потока как условие

На практике часто встречаются также условия, когда к поверхности подводится фиксированный тепловой поток, т. е. q = const.

Это характерно, например, для тепловых электрических нагревателей, тепловыделяющих элементов ядерных реакторов и, приближенно, в случае лучистого обогрева поверхности от источников с весьма высокой температурой.

В условиях q = const температура поверхности tc и соответственно температурный напор Δt зависят от режима кипения жидкости.

Оказывается, что при таких условиях подвода теплоты переходный режим стационарно существовать не может. Вследствие этого процесс кипения приобретает ряд важных особенностей:

1) При постепенном повышении тепловой нагрузки q температурный напор Δt возрастает в соответствии с линией пузырькового режима кипения на рис.2, и процесс развивается так же, как это было описано выше.

Новые условия возникают тогда, когда подводимая плотность теплового потока достигает значения, которое соответствует первой критической плотности теплового потока qкр1.

Теперь при любом незначительном (даже случайном) повышении величины q возникает избыток между количеством подводимой к поверхности теплоты и той максимальной тепловой нагрузкой qкр1, которая может быть отведена в кипящую жидкость.

Этот избыток (q— qкр1) вызывает увеличение температуры поверхности, т. е. начинается нестационарный разогрев материала стенки. Развитие процесса приобретает кризисный характер. За доли секунды температура материала поверхности нагрева возрастает на сотни градусов, и лишь при условии, что стенка достаточно тугоплавкая, кризис заканчивается благополучно новым стационарным состоянием, отвечающим области пленочного кипения при весьма высокой температуре поверхности.

На рис. 2 этот кризисный переход от пузырькового режима кипения к пленочному условно показан стрелкой как «перескок» с кривой пузырькового кипения на линию пленочного кипения при той же тепловой нагрузке qкр1. Однако обычно это сопровождается расплавлением и разрушением поверхности нагрева (ее пережогом).

2) Вторая особенность состоит в том, что если произошел кризис и установился пленочный режим кипения (поверхность не разрушилась), то при снижении тепловой нагрузки пленочное кипение будет сохраняться, т. е. обратный процесс теперь будет происходить по линии пленочного кипения (рис. 2).

Лишь при достижении qкр2 жидкость начинает вновь в отдельных точках периодически достигать (смачивать) поверхность нагрева. Отвод теплоты растет и превышает подвод теплоты, вследствие чего возникает быстрое охлаждение поверхности, которое также носит кризисный характер. Происходит быстрая смена режимов, и устанавливается стационарное пузырьковое кипение. Этот обратный переход (второй кризис) на рис. 3.2 также условно показан стрелкой как «перескок» с кривой пленочного кипения на линию пузырькового кипения при q = qкр2.

Итак, в условиях фиксированного значения плотности теплового потока q, подводимого к поверхности нагрева, оба перехода от пузырькового к пленочному и обратно носят кризисный характер. Они происходят при критических плотностях теплового потока qкр1 и qкр2 соответственно. В этих условиях переходный режим кипения стационарно существовать не может, он является неустойчивым.

4. Методы отвода теплоты при кипении жидкости

На практике широко применяются методы отвода теплоты при кипении жидкости, движущейся внутри труб или каналов различной формы. Так, процессы генерации пара осуществляются за счет кипения воды, движущейся внутри котельных труб. Теплота к поверхности труб подводится от раскаленных продуктов сгорания топлива за счет излучения и конвективного теплообмена.

Для процесса кипения жидкости, движущейся внутри ограниченного объема трубы (канала), описанные выше условия остаются в силе, но вместе с этим появляется ряд новых особенностей.

1) Вертикальная труба. Труба или канал представляет собой ограниченную систему, в которой при движении кипящей жидкости происходят непрерывное увеличение паровой и уменьшение жидкой фаз. Соответственно этому изменяется и гидродинамическая структура потока, как по длине, так и по поперечному сечению трубы. Соответственно изменяется и теплоотдача.

Наблюдается три основные области с разной структурой потока жидкости по длине вертикальной трубы при движении потока снизу вверх (рис. 4):

I – область подогрева (экономайзерный участок, до сечения трубы, где Тс=Тн);

II – область кипения (испарительный участок, от сечения, где Тс=Тн, iж< iн, до сечения, где Тс=Тн, iсм→ iн);

III – область подсыхания влажного пара.

Испарительный участок включает в себя области с поверхностным кипением насыщенной жидкости.

Участок 1 соответствует подогреву однофазной жидкости до температуры насыщения (экономайзерный участок).

На участке 2 происходит поверхностное пузырьковое кипение, при котором теплоотдача увеличивается по сравнению с участком 2.

На участке 3 имеет место эмульсионный режим, при котором двухфазный поток состоит из жидкости и равномерно распределенных в ней сравнительно небольших пузырьков, которые в дальнейшем сливаются, образуя крупные пузыри-пробки, соизмеримые с диаметром трубы.

При пробковом режиме (участок 4) пар движется в виде отдельных крупных пузырей-пробок, разделенных прослойками парожидкостной эмульсии.

Далее на участке 5 в ядре потока сплошной массой движется влажный пар, а у стенки трубы – тонкий кольцевой слой жидкости. Толщина этого слоя жидкости постепенно уменьшается. Данный участок соответствует кольцевому режиму кипения, который заканчивается при исчезновении жидкости на стенке.

На участке 6 происходит подсушивания пара (повышение степени сухости пара). Поскольку процесс кипения завершен, то теплоотдача снижается. В дальнейшем, вследствие увеличения удельного объема пара, скорость пара увеличивается, что ведет к некоторому увеличению теплоотдачи.

Увеличение скорости циркуляции при заданных qс, длине трубы и температуры на входе приводит к уменьшению участков с развитым кипением и увеличению длины экономайзерного участка; с увеличением qс при заданной скорости, наоборот, длина участков с развитым кипением увеличивается, а длина экономайзерного участка уменьшается.

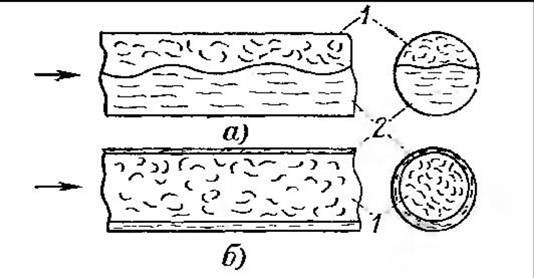

2) Горизонтальные и наклонные трубы.

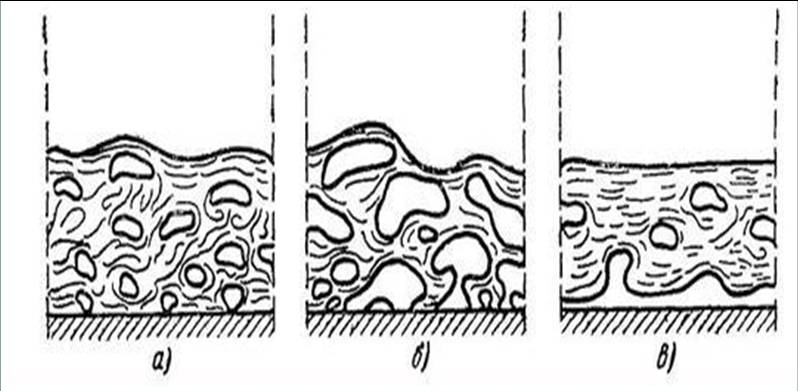

При движении двухфазного потока внутри труб, расположенных горизонтально или с небольшим наклоном, кроме изменения структуры потока по длине, имеет место значительное изменение структуры по периметру трубы.

Так, если скорость циркуляции и содержания пара в потоке невелики, наблюдается расслоение двухфазного потока на жидкую фазу, движущуюся в нижней части трубы, и паровую, движущуюся в верхней части ее (рис. 5,а).

При дальнейшем увеличении паросодержания и скорости циркуляции поверхность раздела между паровой и жидкой фазами приобретает волновой характер, и жидкость гребнями волн периодически смачивает верхнюю часть трубы.

С дальнейшим увеличение содержания пара и скорости волновое движение на границе раздела фаз усиливается, что приводит к частичному выбрасыванию жидкости в паровую область. В результате двухфазный поток приобретает характер течения, сначала близкий к пробковому, а потом – к кольцевому.

При кольцевом режиме по всему периметру трубы устанавливается движение тонкого слоя жидкости, в ядре потока перемещается парожидкостная смесь (рис. 3.5,б). Однако и в этом случае полной осевой симметрии в структуре потока не наблюдается.

Если интенсивность подвода теплоты к стенкам трубы достаточно высока, то процесс кипения может происходить также при течении в трубе, недогретой до температуры насыщения жидкости, Такой процесс возникает, когда температура стенки tc превышает температуру насыщения ts. он охватывает пограничный слой жидкости непосредственно у стенки. Паровые пузырьки, попадающие в холодное ядро потока, быстро конденсируются. Этот вид кипения называют кипением с недогревом.

Отвод теплоты в режиме пузырькового кипения является одним из наиболее совершенных методов охлаждения поверхности нагрева. Он находит широкое применение в технических устройствах.

Примеры решения задач:

Задача 1 Какое количество энергии требуется для обращения воды массой 150 г в пар при температуре 100 °С?

Дано: Решение:

m = 0,15 кг Чтобы 150 г воды превратить в пар при температуре 100 °С, необходимо

r = 2,26·106 Дж/кг количество теплоты Q = r·m

t = 1000C Q1 = r·m = 2,26·106 ·0,15 = 3,45·105Дж

Q-?

Задача 2. Какое количество энергии требуется для превращения воды массой 0,2 кг, взятой при температуре 20 °С, в пар?

Дано: Решение:

m = 0,2 кг Общее количество теплоты будет складываться из

t2 = 1000C количества теплоты двух процессов: нагревание и парообразование

t1 = 200C воды.

Q-? Q = Q1 + Q2

При нагревании пара Q1 = cm (t2- t1) = 4,2·103·0,2(100 - 20) = 0,067·106Дж

При парообразовании воды: Q2 = r·m = 2,26·106 ·0,2 = 0,452·106Дж.

Q = Q2 + Q1 = 0,452·106 + 0,067·106 = 0,519 ·106 Дж

Ответ: 0,519 ·106 Дж

Задача 3. Какое количество энергии нужно затратить, чтобы воду массой 5 кг, взятую при температуре 0 °С, довести до кипения и испарить её?

Дано: Решение:

m = 5 кг Общее количество теплоты будет складываться из

t1 = 00C количества теплоты двух процессов: нагревание и парообразование

t2 = 1000C воды.

Q-? Q = Q1 + Q2

При нагревании пара Q1 = cm (t2- t1)

При парообразовании воды: Q2 = r·m

Q = Q2 + Q1 = 4,2·103·5(100 - 0) + 2,26·106 · 5 = 1,36 ·107 Дж

Ответ: 1,36 ·107 Дж

Задача 4. Кофейник вместимостью 1,2 л заполнили водой при температуре 15 °С и поставили на плиту. Какое количество теплоты пошло на нагревание и кипение воды, если после снятия с плиты в результате испарения в кофейнике объем воды стал на 50 см3 меньше? (Изменение плотности воды с изменением температуры не учитывать.)

Дано:

V1=1,2 л = 1,2·10-3м3

t1=150 С,

ΔV = 50 см3 = 50·10-6м3,

t2=1000 C,

Q−?

Общее количество теплоты будет складываться из Q = Q1 + Q2

Здесь Q1 – количество теплоты, полученное водой объемом V1 при нагревании до температуры Т, Q1 = cm1(t2 – t1)

При парообразовании воды: Q2 = r·m2

m1 = ρV1

m2 = ρV2

Q = cm1(t2 – t1) + r·m2

Q = c ρV1 (t2 – t1) + r· ρV2 = 4,2·103·1,2·10-3 (100 - 15) ·1·103 + 2,26·106 · 50·10-3·1·103 = 543 ·103 Дж

Задачи для самостоятельно решения:

Задача 1. Какую энергию нужно затратить, чтобы расплавить кусок свинца массой 8 кг, взятый при температуре 27 °С?

Задача 2. Какое количество энергии требуется для превращения в пар спирта массой 200 г, взятого при температуре 18 °С?

Задача 3. Какое количество энергии требуется для превращения в пар воды массой 5 кг, взятой при температуре 20 °С?

Задача 4. Какое количество теплоты необходимо сообщить воде массой 10 г, взятой при температуре 0 °С, для того, чтобы нагреть ее до температуры кипения и испарить?

Задача 5. Из чайника выкипела вода объемом 0,5 л, начальная температура которой была равна 10 °С. Какое количество теплоты оказалось излишне затраченным?

Задача 6. Какое количество теплоты выделяется при конденсации водяного пара массой 10 кг при температуре 100 °С и охлаждении образовавшейся воды до 20 °С?

Задача 7. Какое количество теплоты необходимо, чтобы из льда массой 2 кг, взятого при температуре -10 °С, получить пар при 100 °С?

Домашнее задание:

Контрольные вопросы

1. Что называется кипением жидкости?

2. От каких условий зависит процесс кипения на тех стадиях (пузырьковое, переходное, пленочное кипение)?

3. Опишите режимы кипения жидкости?

4. Раскройте процесс подвода к поверхности фиксированного теплового потока как условие кипения

4. Опишите методы отвода теплоты при кипении жидкости в вертикальной трубе; горизонтальной и наклонной трубе.