Теплопроводность в твердом теле. Теплопередача через плоскую стенку.

1. Теплопроводность в твердом теле

Известно, что среди твердых тел различают диэлектрики и проводники тока. К последним относятся все металлы. Наряду со способностью проводить электрический ток, они одновременно обладают аномально высокой (в сравнении с диэлектриками) теплопроводностью. Установлено, что причиной этого являются свободные электроны, которые образуются в кристаллах с металлической связью. Именно они обеспечивают электропроводность и аномально высокую теплопроводность металлов.

Коэффициент электронной теплопроводности в металлах в первом приближении удается определять с помощью соотношения, подобного уже знакомому нам при анализе теплопроводности газов, а именно

v - средняя скорость теплового движения свободных электронов

l - средняя длина свободного пробега электронов в кристаллической решетке, соизмеримая с междоузельным расстоянием;

r - плотность электронного газа, r = пете;

пе - концентрация свободных электронов;

те -масса электрона;

ρcv - изохорная теплоемкость единицы объема электронного газа

Помимо электронной теплопроводности, в металлах, как и в диэлектриках, существует еще так называемая решёточная (фононная) теплопроводность.

Механизм решеточной теплопроводности имеет место во всех твердых телах. У диэлектриков он является единственным и качественно отличен от механизма электронной теплопроводности. По существу он целиком связан с особенностями теплового движения частиц, образующих кристаллическую решетку. Эти частицы не являются свободными (в отличие от электронов) и передают тепловые колебания друг другу, благодаря чему в кристалле распространяются упругие волны. Скорость этих волн (она, как мы знаем, совпадает со скоростью звука) в твёрдых телах имеет значения порядка нескольких километров в секунду. Казалось бы, с такой же скоростью должны распространяться в твердом теле и возмущения температуры. Однако реально решеточная теплопроводность λp сравнительно мала, обычно не превышает ~ 1 Вт/(мК), тогда как электронная теплопроводность λe ~ 10 ¸ 100Вт/(мК).

Причиной относительно низкой решеточной теплопроводности кристаллов является ангармоничность тепловых колебаний. Упругие волны, встречая на своём пути ангармонически колеблющиеся частицы, интенсивно рассеиваются на них и ослабляются. Рассеяние растет с повышением температуры. При этом теплопроводность кристалла уменьшается. Указанная закономерность для λ (T) в диэлектриках отчетливо наблюдается в области криогенных и низких температур. Однако в области умеренных и высоких температур решеточная теплопроводность заметно растет, что подтверждает достаточно сложный механизм явлений, определяющих теплопроводность твёрдых тел.

Теплопроводность твёрдых тел сложной макро- и микроструктуры (пористые тела, сплавы, полимеры и т. п.) зависит от многих факторов и обычно определяется с достаточной точностью только экспериментальными средствами.

Особенно низкой теплопроводностью, обладают воздушно-пористые (дисперсные) материалы. Их теплопроводность в основном определяется теплопроводностью воздуха, защемленного в многочисленных замкнутых мелких порах, и может составлять всего l ~ 0,04 ¸ 0,1 Вт/(м К).

Дисперсные полимерные материалы (пенопласты, пенополиуретаны, пенополистиролы и т.д.), наряду с разного типа войлоками и тканями, в настоящее время широко применяются в технике для тепловой изоляции разнообразных объектов. По механизму теплопроводности они близки к высокомолекулярным неэлектропроводным жидкостям.

2. Теплоёмкость твёрдых тел.

Зависимость теплоемкости твердых тел от характера термодинамического процесса проявляется только в области высоких температур. Поэтому обычно говорят просто о теплоёмкости твердых тел, не указывая особенности теплового режима.

При анализе теплоемкости кристаллической решетки тепловые колебания узлов решетки в первом приближении удается считать гармоническими. Согласно классической статистике Максвелла-Больцмана, каждый узел решетки обладает как кинетической, так и потенциальной энергией. Причем у него проявляются только три степени свободы колебательных движений, на которые приходится средняя энергия

Eкол = ikT = 3kT

Очевидно, внутренняя энергия теплового движения кристаллической решетки у 1 моля вещества составляет

U =3NAkT = 3RT

Молярная теплоемкость кристалла, следовательно, определяется выражением

Этот результат находится в согласии с экспериментально установленным в 1819 г законом (правилом) Дюлонга и Пти, согласно которому молярная теплоёмкость всех химически чистых кристаллических твердых тел равна 3R = 25 Дж/(моль К). Этот закон хорошо оправдывается в области умеренных температур.

Однако по мере снижения температуры теплоемкость твердых тел падает и по мере приближения к абсолютному нулю температур весьма резко стремится к нулю по закону кубов Дебая, Cμ = aT3 , а = const

Причину таких резких отклонений классической теории теплоемкости твердых тел от реальной ситуации удалось объяснить только в рамках квантовой физики.

3. Теплопередача через плоскую стенку.

Простейшей и очень распространенной задачей, решаемой теорией теплообмена, является определение плотности теплового потока, передаваемого через плоскую стенку толщиной δ, на поверхностях которой поддерживаются температуры tw1 и tw2.

Рисунок Стационарное распределение температуры по толщине плоской стенки.

Температура изменяется только по толщине пластины - по одной координате х. Такие задачи называются одномерными.

Учитывая, что для одномерного

случая:

(1)

и используя основной закон теплопроводности, получаем дифференциальное уравнение стационарной теплопроводности для плоской стенки:

(2)

В стационарных условиях, когда энергия не расходуется на нагрев, плотность теплового потока q неизменна по толщине стенки. В большинстве практических задач приближенно предполагается, что коэффициент теплопроводности λ не зависит от температуры и одинаков по всей толщине стенки. Значение λ находят в справочниках при температуре:

(3) средней

между температурами поверхностей стенки.

(Погрешность расчетов при этом обычно меньше погрешности исходных данных и табличных величин, а при линейной зависимости коэффициента теплопроводности от температуры: λ = а+ bt точная расчетная формула для q не отличается от приближенной).

При λ = const:

(4)

т.е. зависимость температуры t от координаты х линейна.

Разделив переменные в уравнении (4) и проинтегрировав по t от tw1 до tw2 и

по х от

0

получим зависимость для расчета плотности теплового потока:

или мощность теплового потока

(тепловой поток

Следовательно, количество теплоты, переданной через 1 м2 стенки, прямо пропорционально коэффициенту теплопроводности λ и разности температур наружных поверхностей стенки (tw1 – tw2) и обратно пропорционально толщине стенки δ.

Общее количество теплоты через стенку площадью F еще и пропорционально этой площади.

Полученная простейшая формула (7) имеет очень широкое распространение в тепловых расчетах. По этой формуле не только рассчитывают плотности теплового потока через плоские стенки, но и делают оценки для случаев более сложных, упрощенно заменяя в расчетах стенки сложной конфигурации на плоскую стенку. Иногда уже на основании оценки тот или иной вариант отвергается без дальнейших затрат времени на его детальную проработку.

Но формуле (7) можно рассчитать коэффициент теплопроводности материала, если экспериментально измерить тепловой поток и разность температур на поверхностях пластины (стенки) известных размеров.

Температура тела в точке х определяется по формуле:

tx = tw1 - (tw1 - tw2) × (x × d)

Отношение λF/δ называется тепловой проводимостью стенки, а обратная величина δ/λF тепловым или термическим сопротивлением стенки и обозначается Rλ.

Пользуясь понятием термического сопротивления, формулу для расчета теплового потока можно представить в виде:

(8)

Зависимость (8) аналогична закону Ома в электротехнике (сила электрического тока равна разности потенциалов, деленной на электрическое сопротивление проводника, по которому течет ток).

Очень часто термическим сопротивлением называют величину δ/λ, которая равна термическому сопротивлению плоской стенки площадью 1 м2.

Формулой формулу для расчета теплового потока в виде:

(1)

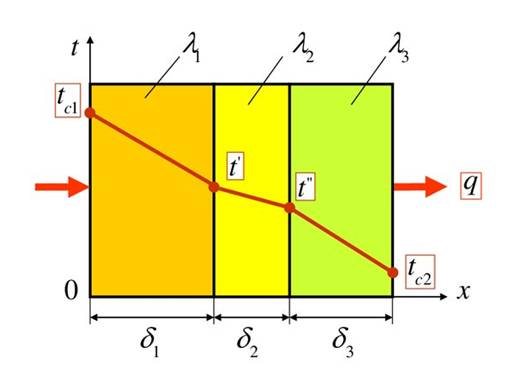

можно воспользоваться и для расчета теплового потока через стенку, состоящую из нескольких (n) плотно прилегающих друг к другу слоев разнородных материалов (рисунок), например, головку цилиндров, прокладку и блока цилиндров, выполненных из разных материалов, и т д.

Рисунок. Распределение температуры по толщине многослойной плоской стенки.

Термическое сопротивление такой стенки равно сумме термических сопротивлений отдельных слоев:

(2)

В формулу (2) нужно подставить разность температур в тех точках (поверхностях), между которыми «включены» все суммируемые термические сопротивления, т.е. в данном случае: tw1 и tw(n+1):

(3)

где i – номер слоя.

При стационарном режиме удельный тепловой поток через многослойную стенку постоянен и для всех слоев одинаков.

Из (3) следует:

Из уравнения (4) следует, что общее термическое сопротивление многослойной стенки равно сумме сопротивлений каждого слоя.

Формулу (3) легко получить, записав разность температур по формуле (1) для каждого из п слоев многослойной стенки и сложив все п выражений с учетом того, что во всех слоях Q имеет одно и то же значение. При сложении все промежуточные температуры сократятся.

Распределение температуры в пределах каждого слоя — линейное, однако, в различных слоях крутизна температурной зависимости различна, поскольку согласно формуле

(dt/dx)i = - q/λi.

Плотность теплового потока, проходящего через все слон, в стационарном режиме одинакова, а коэффициент теплопроводности слоев различен, следовательно, более резко температура меняется в слоях с меньшей теплопроводностью.

Так, в примере на рисунке наименьшей теплопроводностью обладает материал второго слоя (например, прокладки), а наибольшей — третьего слоя.

Рассчитав тепловой поток через многослойную стенку, можно определить падение температуры в каждом слое по соотношению (1) и найти температуры на границах всех слоев. Это очень важно при использовании в качестве теплоизоляторов материалов с ограниченной допустимой температурой.

Температура слоев определяется по следующей формуле:

tсл1 = tcт1 - q × (d1 × l1-1)

tсл2 = tcл1 - q × (d2 × l2-1)

5. Контактное термическое сопротивление.

При выводе формул для многослойной стенки предполагалось, что слои плотно прилегают друг к другу, и благодаря хорошему контакту соприкасающиеся поверхности разных слоев имеют одну и ту же температуру. Идеально плотный контакт между отдельными слоями многослойной стенки получается, если одни из слоев наносят на другой слой в жидком состоянии или в виде текучего раствора. Твердые тела касаются друг друга только вершинами профилей шероховатостей (рисунок).

Площадь контакта вершин пренебрежимо мала, и весь тепловой поток идет через воздушный зазор (h). Это создает дополнительное (контактное) термическое сопротивление Rк. Термические контактные сопротивления, могут быть определены самостоятельно с использованием соответствующих эмпирических зависимостей или экспериментально. Например, термическое сопротивление зазора в 0,03 мм примерно эквивалентно термическому сопротивлению слоя стали толщиной около 30 мм.

Рисунок. Изображение контактов двух шероховатых поверхностей.

6. Методы снижения термического контактного сопротивления.

Полное термическое сопротивление контакта определяется чистотой обработки, нагрузкой, теплопроводностью среды, коэффициентами теплопроводности материалов контактирующих деталей и другими факторами.

Наибольшую эффективность снижения термического сопротивления дает введение в контактную зону среды с теплопроводностью, близкой к теплопроводности металла.

Существуют следующие возможности заполнения контактной зоны веществами:

- использование прокладок из мягких металлов;

- введение в контактную зону порошкообразного вещества с хорошей тепловой проводимостью;

- введение в зону вязкого вещества с хорошей тепловой проводимостью;

- заполнение пространства между выступами шероховатостей жидким металлом.

Наилучшие результаты получены при заполнении контактной зоны расплавленным оловом. В этом случае термическое сопротивление контакта практически становится равным нулю.

Задача 1. Определить тепловой поток через бетонную стену здания толщиной 200 мм, высотой H = 2,5 м и длиной 2 м, если температуры на ее поверхностях: tс1 = 200С, tс2 = - 100С, а коэффициент теплопроводности λ =1 Вт/(м·К):

Задача 2. Определить коэффициент теплопроводности материала стенки толщиной 50 мм, если плотность теплового потока через нее q = 100 Вт/м2, а разность температур на поверхностях Δt = 200 С.

Задача 3. Плоская стенка выполнена из материала с коэффициентом теплопроводности λ= 0,25 Вт/(мК). Толщина стенки d =50 мм. Температуры на поверхностях стенки соответственно равны: Tw1 = 50 оС и Tw2 = 20 оС. Определить плотность теплового потока через плоскую стенку.

Задача 4. Температура в плоской стенке изменяется по линейному закону Т (х) = 150 – 100х , где х – координата, измеряемая в метрах. Толщина плоской стенки d= 1 м. Найти плотность теплового потока через стенку. Укажите направление градиента температуры и теплового потока. Изобразите график градиента температуры по толщине плоской стенки.

Задача 5. Лед на реке толщиной d1 = 220 мм покрыт слоем снега толщиной d2 = 100 мм. Температура на наружной поверхности снега Tw2 = – 10 оС, а на поверхности льда, обращенной к воде, Tw1 = 0 оС. Рассчитать плотность теплового потока.

Задача 6. Стенка сушильной камеры состоит из слоя красного кирпича толщиной d1 = 250 мм и слоя строительного войлока. Температуры на внутренней поверхности кирпичного слоя и на наружной поверхности войлочного слоя соответственно равны: Тw1 = 120 оС и Тw2 = 30 оС. Определить температуру на поверхности соприкосновения слоёв и толщину слоя войлока d2 при условии, что тепловые потери через 1 м2 стенки камеры не должны превышать Q = 100 Вт Коэффициенты теплопроводности красного кирпича и строительного войлока принять равными λ1 = 0,77 Вт/(мК), λ2 = 0,05 Вт/(мК).:

Домашнее задание

Задачи

1. Найти плотность теплового потока через плоскую стенку с термическим сопротивлением Rt = 1,75 (м2 К)/Вт. Температуры на внутренней и× наружной поверхностях стенки поддерживаются равными: Тw1 = 100 оС и Тw2 = 30 оС.

Ответ: q = 40 Вт/м2 .

2. Определить плотность теплового потока через оконное стекло толщиной δ = 4 мм, если температуры на внутренней и наружной поверхностях стекла соответственно равны: Тw1 = 20 оС и Тw2 = 0 оС.

Контрольные вопросы

1. Как определить коэффициент электронной теплопроводности в металлах?

2. Что понимается под решеточной теплопроводностью?

3. Как определить тепловой поток через однослойную стенку

4. Что называется термическим сопротивлением

5. Как определить тепловой поток через многослойную стенку?