Теория теплообмена.

1. Теплота - кинетическая часть внутренней энергии вещества, определяемая интенсивным хаотическим движением молекул и атомов, из которых это вещество состоит. Мерой интенсивности движения молекул является температура.

Количество теплоты, которым обладает тело при данной температуре, зависит от его массы; например, при одной и той же температуре в большой чашке с водой заключается больше теплоты, чем в маленькой, а в ведре с холодной водой его может быть больше, чем в чашке с горячей водой (хотя температура воды в ведре и ниже).

Теплота играет важную роль в жизни человека, в том числе и в функционировании его организма.

Часть химической энергии, содержащейся в пище, превращается в теплоту, благодаря чему температура тела поддерживается вблизи 37 градусов Цельсия. Тепловой баланс тела человека зависит также от температуры окружающей среды, и люди вынуждены расходовать много энергии на обогрев жилых и производственных помещений зимой и на охлаждение их летом. Большую часть этой энергии поставляют тепловые машины, например котельные установки и паровые турбины электростанций, работающих на ископаемом топливе (угле, нефти) и вырабатывающих электроэнергию.

До конца 18 в. теплоту считали материальной субстанцией, полагая, что температура тела определяется количеством содержащейся в нем «калорической жидкости», или «теплорода». Позднее Б.Румфорд, Дж.Джоуль и другие физики того времени путем остроумных опытов и рассуждений опровергли «калорическую» теорию, доказав, что теплота невесома и ее можно получать в любых количествах просто за счет механического движения. Теплота сама по себе не является веществом – это всего лишь энергия движения его атомов или молекул. Именно такого понимания теплоты придерживается современная физика.

2. Температурное поле

Совокупность значений температуры в данный момент для всех точек пространства называется температурным полем.

Если температура зависит от времени, то температурное поле называется нестационарным, в противном случае поле стационарное.

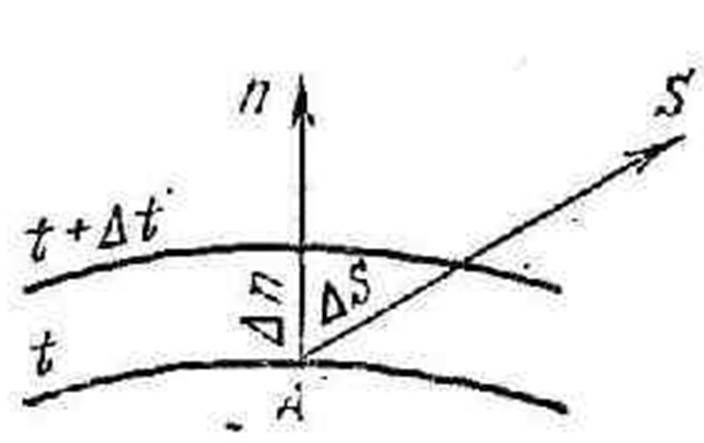

Геометрическое место точек, имеющих одинаковую температуру, образует изотермическую поверхность.

Если рассмотреть две изотермы с температурой t° и t°+Δt°, то можно отметить, что наиболее резкое изменение температуры наблюдается в направлении нормали к изотермическим поверхностям.

Предел отношения разности температур к расстоянию между изотермами по нормали х называется температурным градиентом

lim(Δt°/Δx) = dt0/dx = Δt°,

где Δt°/Δx - градиент температуры.

Градиент температуры – это вектор, нормальный к изотермической поверхности и направленный в сторону возрастания температуры. Численно градиент температурs равен производной от температуры по нормали к поверхности

3. Теплопередача – это процесс переноса теплоты внутри тела или от одного тела к другому, обусловленный разностью температур. Интенсивность переноса теплоты зависит от свойств вещества, разности температур и подчиняется экспериментально установленным законам природы.

Чтобы создавать эффективно работающие системы нагрева или охлаждения, разнообразные двигатели, энергоустановки, системы теплоизоляции, нужно знать принципы теплопередачи. В одних случаях теплообмен нежелателен (теплоизоляция плавильных печей, космических кораблей и т.п.), а в других он должен быть как можно больше (паровые котлы, теплообменники, кухонная посуда).

Существуют три основных вида теплопередачи:

- теплопроводность,

- конвекция и

- лучистый теплообмен.

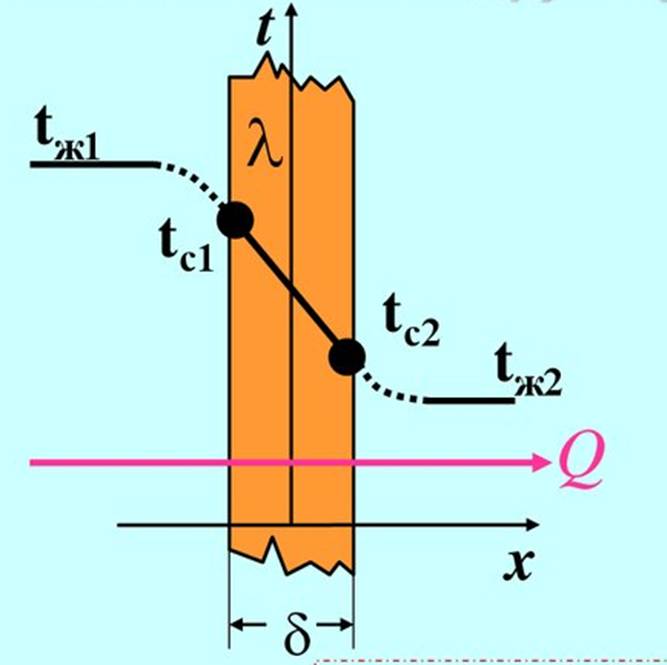

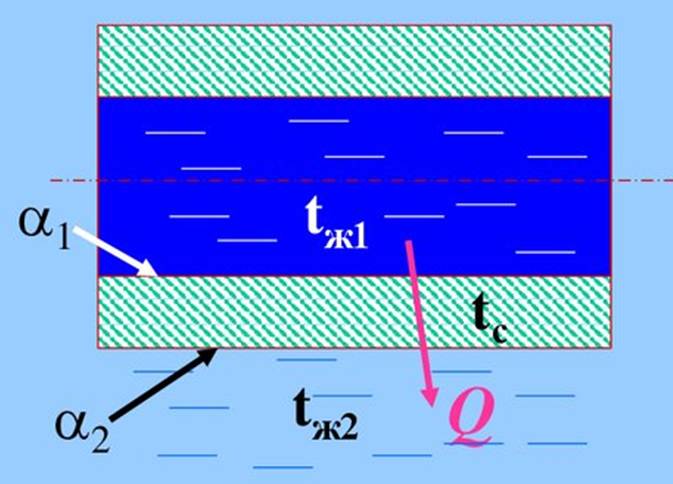

Теплопередача – это теплообмен между двумя теплоносителями через разделяющую их твёрдую стенку или через поверхность раздела между ними.

Теплопередача включает в себя теплоотдачу от более горячей жидкости к стенке, теплопроводность в стенке, теплоотдачу от стенки к более холодной подвижной среде.

Под теплопередачей понимают передачу теплоты от текучей среды с большей температурой (горячего теплоносителя) к текучей среде с меньшей температурой (холодному теплоносителю) через непроницаемую стенку любой формы. Поэтому теплопередача включает в себя:

- теплоотдачу от горячего теплоносителя к стенке,

- теплопроводность внутри стенки и

- теплоотдачу от стенки к нагреваемому теплоносителю.

Теплоотдача между стенкой и теплоносителем в общем случае может происходить путём конвективного теплообмена и излучения.

4. Понятие тепловодности

Теплопрово́дность — способность материальных тел проводить энергию (теплоту) от более нагретых частей тела к менее нагретым частям тела путём хаотического движения частиц тела (атомов, молекул, электронов и т. п.). Такой теплообмен может происходить в любых телах с неоднородным распределением температур, но механизм переноса теплоты будет зависеть от агрегатного состояния вещества.

Теплопроводностью называется также количественная характеристика способности тела проводить тепло. В сравнении тепловых цепей с электрическими это аналог проводимости.

Теплопроводность или кондукция,— процесс распространения теплоты путем непосредственного соприкосновения между частицами тела. Теплопроводностью передается теплота в газах, жидкостях и твердых телах.

Если внутри тела имеется разность температур, то тепловая энергия переходит от более горячей его части к более холодной. Такой вид теплопередачи, обусловленный тепловыми движениями и столкновениями молекул, называется теплопроводностью; при достаточно высоких температурах в твердых телах его можно наблюдать визуально. Так, при нагревании стального стержня с одного конца в пламени газовой горелки тепловая энергия передается по стержню, и на некоторое расстояние от нагреваемого конца распространяется свечение (с удалением от места нагрева все менее интенсивное).

Интенсивность теплопередачи за счет теплопроводности зависит от градиента температуры, т.е. отношения dТ/dx разности температур на концах стержня к расстоянию между ними. Она зависит также от площади поперечного сечения стержня (в м2) и коэффициента теплопроводности материала [в соответствующих единицах Вт/(мК)].

Соотношение между этими величинами было выведено французским математиком Ж.Фурье и имеет следующий вид:

где q – тепловой поток, k – коэффициент теплопроводности, а A – площадь поперечного сечения.

Это соотношение называется законом теплопроводности Фурье; знак «минус» в нем указывает на то, что теплота передается в направлении, обратном градиенту температуры.

Другой вид закона Фурье Q = - λ • grad T• S

Q– тепловой поток, выражается в Вт;

grad(T) – градиент температурного поля (совокупности числовых значений температуры в разнообразных местах системы в выбранный момент времени), единицы измерения К/м;

S – площадь поверхности теплообмена, м2;

λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м К).

Тепловой поток, отнесенный к единице поверхности, называется плотностью теплового потока. Направление теплового потока противоположно направлению температурного градиента.

Закон Фурье для поверхностной плотности теплового потока принимает вид:

q = - λ • grad T.

Знак « минус» обозначает, что векторы теплового потока и градиента температуры разнонаправленные. Следует понимать, что теплота передается в направлении спада температуры.

5. Коэффициент теплопроводности

Количественно способность вещества проводить тепло характеризуется коэффициентом теплопроводности.

Коэффициент теплопроводности это величина равна количеству теплоты, проходящему через однородный образец материала единичной длины и единичной площади за единицу времени при единичной разнице температур (1 К).

В Международной системе единиц (СИ) единицей измерения коэффициента теплопроводности является Вт/(м·K).

Знак минус в правой части уравнения показывает, что направления теплового потока и температурного градиента противоположны.

Коэффициент теплопроводности является физическим параметром вещества и зависит от свойств тела: структуры, плотности, давления и температуры.

Коэффициент теплопроводности λ в законе Фурье характеризует способность данного вещества проводить теплоту.

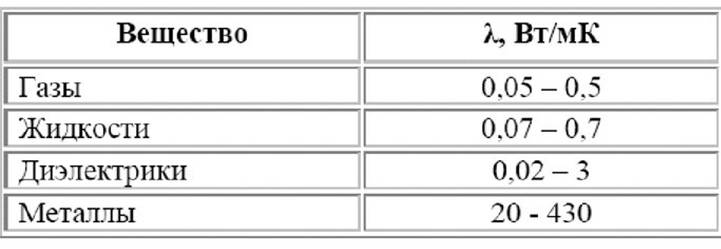

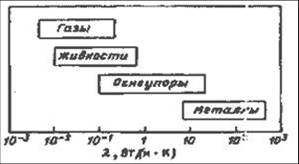

Значения коэффициентов теплопроводности приводятся в справочниках по теплофизическим свойствам веществ.

Численно коэффициент теплопроводности λ = q/grad t равен плотности теплового потока q при градиенте температуры grad t = 1 К/м.

Наибольшей теплопроводностью обладает легкий газ — водород.

При комнатных условиях коэффициент теплопроводности водорода λ = 0,2 Вт/(м·К).

У более тяжелых газов теплопроводность меньше —

у воздуха λ = 0,025 Вт/(м·К),

у диоксида углерода λ = 0,02 Вт/(м·К).

Наибольшим коэффициентом теплопроводности обладают

чистые серебро и медь: λ = 400 Вт/(м·К).

Для углеродистых сталей λ = 50 Вт/(м·К).

У жидкостей коэффициент теплопроводности, как правило, меньше 1 Вт/(м·К).

Вода является одним из лучших жидких проводников теплоты, для нее λ = 0,6 Вт/(м·К).

Коэффициент теплопроводности неметаллических твердых материалов обычно ниже 10 Вт/(м·К).

Пористые материалы – пробка, различные волокнистые наполнители типа органической ваты – обладают наименьшими коэффициентами теплопроводности λ<0,25 Вт/(м·К), приближающимся при малой плотности набивки к коэффициенту теплопроводности воздуха, наполняющего поры.

Значительное влияние на коэффициент теплопроводности могут оказывать температура, давление, а у пористых материалов ещё и влажность. В справочниках всегда приводятся условия, при которых определялся коэффициент теплопроводности данного вещества, и для других условий эти данные использовать нельзя.

Диапазоны значений λ для различных материалов приведены на рисунке.

Рисунок. Интервалы значений коэффициентов теплопроводности различных веществ.

Из закона Фурье следует, что тепловой поток можно понизить, уменьшив одну из величин – коэффициент теплопроводности, площадь или градиент температуры. Для здания в зимних условиях последние величины практически постоянны, а поэтому для поддержания в помещении нужной температуры остается уменьшать теплопроводность стен, т.е. улучшать их теплоизоляцию.

Теплопроводность металлов обусловлена колебаниями кристаллической решетки и движением большого числа свободных электронов (называемых иногда электронным газом). Движение электронов ответственно и за электропроводность металлов, а потому неудивительно, что хорошие проводники тепла (например, серебро или медь) являются также хорошими проводниками электричества. Тепловое и электрическое сопротивление многих веществ резко уменьшается при понижении температуры ниже температуры жидкого гелия (1,8 K). Это явление, называемое сверхпроводимостью, используется для повышения эффективности работы многих устройств – от приборов микроэлектроники до линий электропередачи и больших электромагнитов.

6. Конвекция и излучения

Конвекция — процесс распространения теплоты перемещением частиц.

Интенсивность передачи теплоты при теплопередаче конвекцией характеризуется коэффициентом теплопередачи k, численно равным количеству теплоты, которое передаётся через единицу поверхности стенки в единицу времени при разности температур между жидкостями в 1 К; размерность k — вт/(м2.К) [ккал/м2.°С)].

Величина R, обратная коэффициенту теплопередачи, называется полным термическим сопротивлением.

Например, R однослойной стенки

где α1 и α2 — коэффициенты теплоотдачи от горячей жидкости к поверхности стенки и от поверхности стенки к холодной жидкости; δ — толщина стенки; λ— коэффициент теплопроводности.

Плотность теплового потока, передаваемого конвекцией, описывается уравнением Ньютона — Рихмана

Коэффициент теплоотдачи α показывает, какое количество теплоты отдается единицей поверхности в окружающую среду в единицу времени при разности температур между теплоотдающим и тепловоспринимающим телом в 1°.

Коэффициент теплоотдачи не является величиной постоянной и для одного и того же вещества может изменяться в очень больших пределах.

На коэффициент теплоотдачи влияют:

- физические свойства жидкости или газа (вязкость, плотность, теплопроводность, теплоемкость);

- скорость движения жидкости или газа (с увеличением скорости движения а возрастает);

- характер движения жидкости или газа — ламинарное или турбулентное; форма омываемой поверхности; степень шероховатости поверхности и т. д.

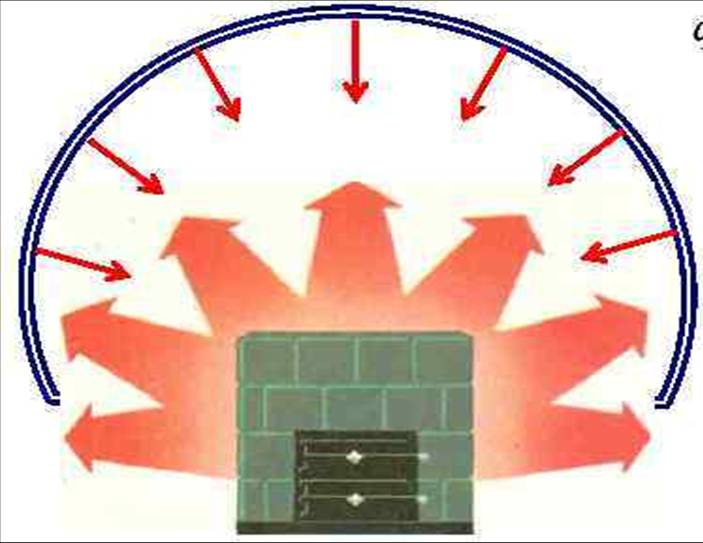

Лучистый теплообмен — процесс распространения теплоты в виде электромагнитных волн.

Количество теплоты, переданного лучистым теплообменом

Q = aлΔt, (5.4)

где aл – коэффициент теплообмена излучением.

В процессе теплообмена нагреваемые или охлаждаемые матералы часто изменяют агрегатное состояние: испаряются, конденсируются, плавятся или кристаллизуются.

Из различных случаев теплообмена при изменении агрегатного состояния наибольшее значение для процессов технологии строительных материалов имеют теплообмен при конденсации паров, теплообмен при плавлении и растворении и реже теплоотдача при кипении жидкостей.

Примеры решения задач

Задача 1. В медном калориметре массой 100 г находится 1 кг воды при температуре 20° С. В воду опускают свинцовую деталь массой 2 кг, имеющую температуру 90° С. До какой температуры нагреется вода?

Дано:

m1 = 0,1 кг

с1 =380 Дж/кг·К

t2 = 200С

m2 = 1 кг

с2 =4200 Дж/кг·К

m3 = 2 кг

с3 = 140 Дж/кг·К

t3 = 900С

t-?

Решение:

Q1 – количество теплоты, получаемое калориметром

Q1 = c1m1(t – t1)

Q2 – количество теплоты, получаемое водой

Q2 = c2m2(t – t2)

Q3 – количество теплоты, отдаваемое свинцовой деталью

Q3 = c3m3(t – t3)

Решим задачу с использованием уравнения теплового баланса в виде:

Q1 + Q2 + Q3 =0

Тогда c1m1(t – t1) + c2m2(t – t2) + c3m3(t – t3)=0

Раскроем скобки и выразим конечную температуру воды:

Ответ: Вода нагреется до 24° С.

Задача 2. Смешали 39л воды при 200С и 21л воды при 600С. Определите температуру смеси.

Дано:

V1=39 л = 39·10-3м3

t1=200 С,

V2 = 21л = 21·10-3м3,

t2=600 C,

t−?

Решение задачи:

Понятно, что объем воды V2, имеющий более высокую температуру t2, после смешения передаст часть теплоты объему воды V1 c более низкой температурой t1, которая за счёт этой теплоты нагреется.

В конце вся вода будет иметь некоторую температуру t.

Запишем уравнение теплового баланса:

Q1 + Q2 = 0

Здесь Q1 – количество теплоты, полученное водой объемом V1 при нагревании до температуры Т,

Q1 = cm1(Т – Т1)

а Q2 – количество теплоты, отданное водой объемом V2 при охлаждении до температуры Т.

Q2 = cm2(Т – Т2)

cm1(Т – Т1) + cm2(Т – Т2) = 0

Выразим массы как произведение плотности воды на объем m = ρ·V, тогда:

cρV1(Т – Т1) = cρV2(Т 2 – Т)

V1(Т – Т 1) = V2(Т 2 – Т)

Теперь раскроем скобки, в одной части равенства соберем все члены с множителем t, вынесем его за скобки и выразим его.

V1 Т –V1 Т 1 = V2 Т 2–V2 Т

V1 Т + V2 Т = V2 Т 2 + V1 Т 1

Т (V1 + V2) = V2 Т 2 + V1 Т 1

Задача 3. Чугунный брусок массой 0,2 кг, предварительно нагретый, опускают в сосуд, содержащий 0.8 кг керосина при температуре 150С. Окончательная температура керосина устанавливается 200С. Определите первоначальную температуру бруска.

Дано:

m1 = 0.8 кг - керосин

m2 = 0.2 кг - брусок

t1к = 150 С

t2к = 200 С,

t1б -?

Решение: запишем уравнение теплового баланса Q1 + Q2 = 0

Q1 количество теплоты, получаемое керосином Q1 = c1m1(t2к - t1к)

Q2 количество теплоты, отдаваемое чугунным бруском Q2 = c2m2(t2к - t1б)

c1m1(t2к - t1к) + c2m2(t2к - t1б) = 0

-c2m2(t2к - t1б) = c1m1(t2к - t1к)

- 540·0.2(20 - t1б) = 2100·0.8 (20-15)

-108 (20- t1б) = 8400

-20 + t1б =700/9

t1б =700/9 +20 = 97.777 =98 С

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Медный калориметр массой 100 г содержит 300г воды при температуре 200С. Какое количество пара надо ввести в калориметр, чтобы температура в нем повысилась да 800С.

Задача 2. В калориметр залили три порции воды массами 300 г, 400 г и 600 г, которые имели температуры 10 °C, 50 °C и 70 °C, соответственно. Теплообмен воды с окружающими телами пренебрежимо мал. Какой будет температура воды в калориметре после установления теплового равновесия?

Задача 3. В стеклянной колбе, масса которой 60г находится 200г воды при температуре 180С. В баллон поместили некоторое количество ртути при температуре 900С. Температура воды в колбе повысилась до 220С. Определите массу ртути.

Задача 4. В калориметре находился 1,5 кг льда. Какой была температура льда, если после добавления в калориметр 30 г воды, имеющей температуру 20 °С, в калориметре установилось тепловое равновесие при (–2 °С)? Теплообменом с окружающей средой и теплоемкостью калориметра пренебречь

Домашняя работа

Контрольные вопросы

1. Назовите основные виды теплопередачи.

2. Что называется температурным полем

3. Что называется теплопроводностью?

4. Что называется конвекцией?

5. Объясните как происходит теплообмен от текучей среды с большей температурой (горячего теплоносителя) к текучей среде с меньшей температурой (холодному теплоносителю) через непроницаемую стенку любой формы.

6. Сформулируйте понятие лучистый теплообмен

7. Что называется коэффициентом теплоотдачи?

8. Сформулируйте закон Фурье