Паросиловые установки.

Паросиловой установкой (ПСУ) называют тепловой двигатель, в котором рабочее тело испытывает фазовые превращения.

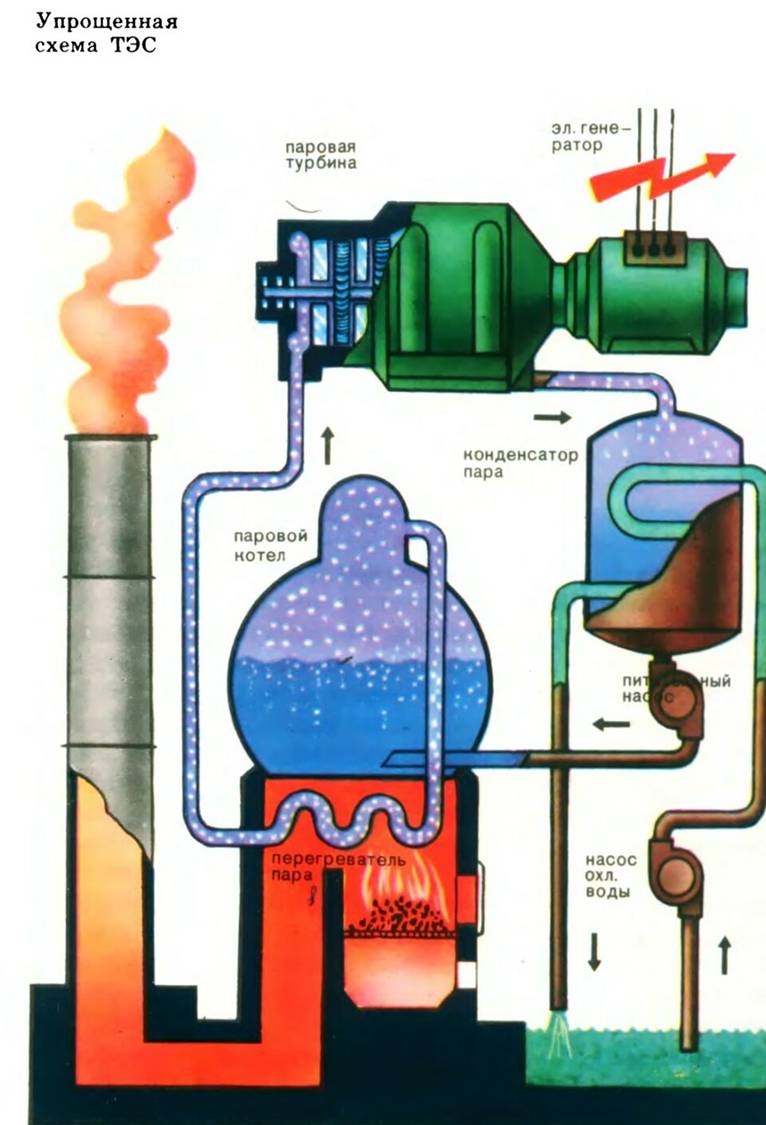

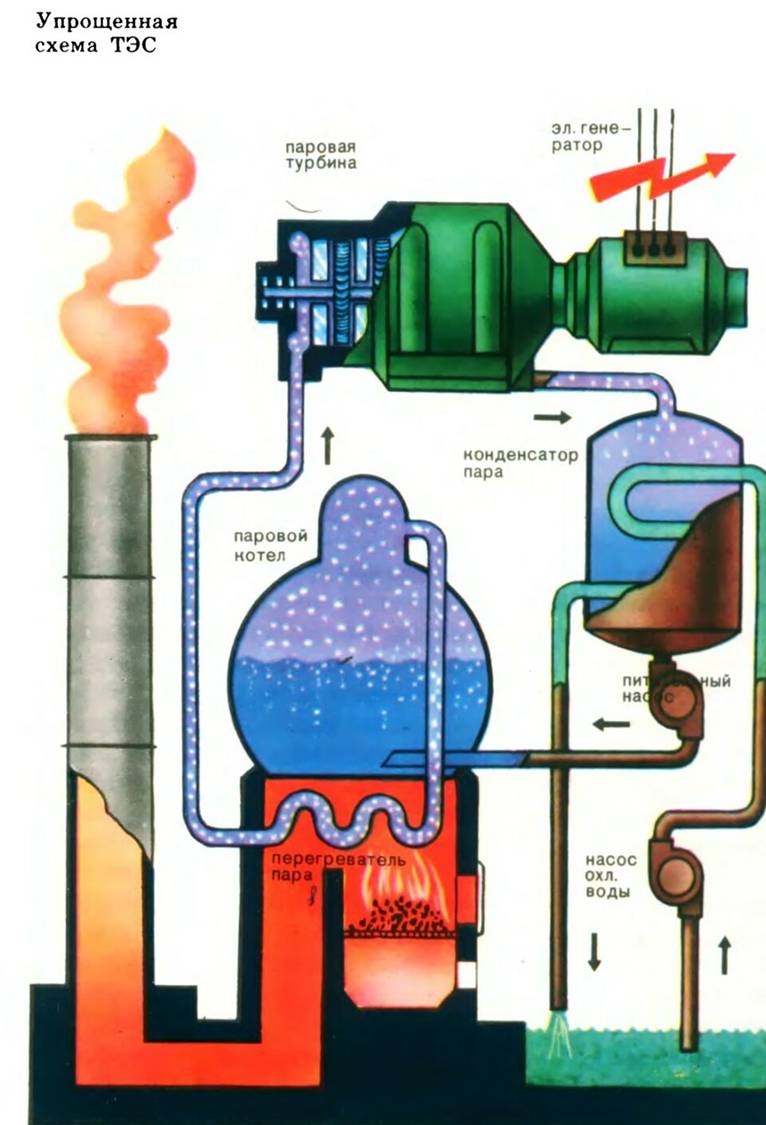

ПСУ нашли широкое применение на тепловых электрических станциях (ТЭС) для выработки электроэнергии.

Примененяются ПСУ и на водном, железнодорожном транспорте. Как транспортный двигатель ПСУ малочувствительна к перегрузкам, экономична на любом режиме. Ее отличает простота и надежность конструкции, меньшее в сравнении с двигателем внутреннего сгорания загрязнение окружающей среды. На определенном этапе развития техники, когда вопрос о загрязнении окружающей среды не стоял так остро, а топка с открытым пламенем представлялась опасной, ПСУ на транспорте вытеснили газовые двигатели. В настоящее время паросиловой двигатель считается перспективным и экономически, и экологически.

ПАРОСИЛОВА́Я УСТАНО́ВКА, преобразует теплоту сжигаемого топлива в механическую работу при помощи пара; является базой современных крупных энергетических установок.

Паросиловая установка состоит из одного или группы паровых

котлов и одного или нескольких паровых двигателей (паровая

машина, паровая

турбина) со вспомогательных механизмами, аппаратами и приборами.

Как правило, механическая работа посредством генераторов электрического тока трансформируется в электроэнергию, передаваемую затем потребителям.

Различают паросиловые установки:

- с промежуточным и

- беспромежуточным перегревом пара и

- регенеративным подогревом питатательной воды,

- а также паросиловые установки бинарного цикла (с двумя рабочими телами; не получил широкого распространения).

В беспромежуточной паросиловой установке пар перегревается в пароперегревателе парового котла однократно.

В энергетике широко внедряются парогазотурбинные установки (парогазовые установки) с кпд до 55–60%, в которых отходящие из газовой турбины газы с температурой 500–550 °C поступают в паросиловую установку.

Высокий кпд (более 55%) можно получить, если к П. у. присоединить магнитогидродинамический генератор (МГД-генератор), в котором происходит прямое преобразование тепловой энергии в электрическую. Это позволит получить большие мощности в одном агрегате (500–1000 МВт).

Перспективными являются солнечные П. у. (рис. 2), работа которых основана на системе преобразования солнечного излучения в тепло, т. е. вырабатываемый в солнечном паровом котле пар подаётся на паровую турбину, на валу которой установлен электрогенератор, а образующийся конденсат насосом снова закачивается в котёл. Для подогрева воды используются гелиоконцентраторы (см. в ст. Гелиоустановка).

Рис. 2. Принципиальная схема солнечной паросиловой установки:

1 – солнечный паровой котёл;

2 – гелиоконцентратор;

3 – паровая турбина;

4 – электрический генератор;

5 – насос;

6 – конденсатор;

7 – насос.

2. Технологическая схема паросиловой установки

На рис 3. представлена технологическая схема паросиловой установки для производства электроэнергии.

1) Пар большого давления и температуры (т. 1) подается в сопловые аппараты турбины, где происходит превращение потенциальной энергии пара в кинетическую энергию потока пара (скорость потока – сверхзвуковая). Кинетическая энергия сверхзвукового потока превращается на лопатках турбины в кинетическую энергию вращения колеса турбины и в работу производства электроэнергии.

На рис. 3 показана одна турбина, на самом деле турбина имеет несколько ступеней расширения пара.

2) После турбины (т. 2) пар направляется в конденсатор. Это обычный теплообменник, внутри труб проходит охлаждающая вода, снаружи – водяной пар, который конденсируется, вода становится жидкой (т. 3).

3) Эта вода поступает в питательный насос, где происходит увеличение давления до номинальной (проектной) величины (т. 4).

4) Далее вода с высоким давлением направляется в котельный агрегат (обведен штриховой линией). В этом агрегате вода сначала нагревается до температуры кипения от дымовых газов из топки котла, затем поступает в кипятильные трубы, где происходит фазовое превращение вплоть до состояния сухого насыщенного пара (т. 5 ).

5) Наконец, сухой насыщенный пар идет в пароперегреватель, обогреваемый топочными дымовыми газами из топки. Состояние пара на выходе из пароперегревателя характеризуется точкой 1. Так замыкается цикл.

Рисунок 3.

Этот цикл паросиловой установки предложил немецкий инженер Ренкин, и потому его и назвали циклом Ренкина.

3. Цикл Ренкина.

Рассмотрим цикл Ренкина на трех термодинамических диаграммах p–v, T– s, h– s (рис. 4).

Рис. 4. Цикл Ренкина на термодинамических диаграммах.Нумерация точек совпадает с нумерацией на рис. 3.

Процессы:

1 – 2 – расширение пара в соплах турбины;

2 – 3 – процесс конденсации пара;

3 – 4 – процесс в питательном насосе;

4 – 5 – процесс нагрева воды и ее кипение;

5 – 1 – процесс перегрева пара.

Расчет цикла Ренкина

Заштрихованы те области диаграмм, площадь которых численно равна работе и теплоте за цикл, причем Qц = Ац.

Из технологической схемы на рис. 3 и диаграммы Т – s на рис. 4 следует, что теплота подводится к рабочему телу в процессах 4 – 5 – 1, у которых ds > 0.

И эти процессы характеризуются инвариантом p1 = const. Поэтому подводимая в цикле Ренкина теплота Qподв равна:

Qподв = h1 – h4 (1)

Теплота отводится от рабочего тела в процессе 2 – 3 (ds < 0) и этот процесс тоже p2 = const. Поэтому

Qотв = h2 – h3 (2)

Разность между подведенной теплотой и отведенной представляет собой теплоту цикла qц, превращенную в работу Ац :

Ац = Qц = (h1 – h4) – (h2 – h3) = (h1 – h2) – (h4 – h3).

Разность энтальпии воды до питательного насоса (точка 3) и после (точка 4) ничтожно мала. В связи с этим

Ац = Qц = h1 – h2 (3)

Термический коэффициент полезного действия цикла Ренкина (а это отношение

«пользы», т.е. Ац, к «затратам», т.е

Qподв)

равен

Для повышения термич. кпд Ранкина цикла с промежуточным (вторичным) перегревом пара и регенеративным подогревом используется двухступенчатая турбина, состоящая из цилиндра высокого давления и нескольких цилиндров низкого давления.

Схема паросиловой установки с промежуточным пароперегревателем и регенеративным подогревом питательной воды:

1 – паровой котёл (парогенератор);

2 – перегреватель;

3 – цилиндр высокого давления;

4- промежуточный пароперегреватель;

5- цилиндр низкого давления турбины;

6 – электрогенератор;

7 –конденсатор;

8- регенеративный подогреватель;

9 - насос

1) Пар перегревается в пароперегревателе парового котла (давление 23,0÷30,0 МПа, температура 570÷600 °С) и подаётся по паропроводу в цилиндр высокого давления паровой турбины, где производит механическую работу (давление и температура пара снижаются).

2) Оттуда пар направляется в промежуточный пароперегреватель парового котла (в котором его температура повышается) и в цилиндр низкого давления, где он производит механическую работу, снижая своё давление и температуру до давления и температуры конденсатора.

3) Из конденсатора насосом конденсат подаётся в паровой котёл (парогенератор). Цилиндры высокого и низкого давления турбины находятся на одном валу с электрогенератором.

Для повышения эффектисности схемы питательная вода до её поступления в котельный агрегат подвергается предварительному нагреву паром (напр., из цилиндра низкого давления). Подогрев реализуется посредством специального теплообменника – регенеративного подогревателя. Цикл с перегревом пара и регенерацией – основной для паросиловой установки, применяемых в современной теплоэнергетике, позволяет увеличить термический кпд П. у. до 60%.

Примеры решения задач

Задача 1. Идеальный двухатомный газ, содержащий количество вещества ν =1 моль, совершает цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар. Наименьший объем Vmin= 10 л, наибольший Vmax=20 л, наименьшее давление pmin=246 кПа, наибольшее pmax=410 кПа. Построить график цикла. Определить температуру T газа для характерных точек цикла и его термический КПД η.

Задача 2. Найти к.п.д. цикла, состоящего из двух изохор и двух адиабат, если в пределах цикла объем идеального газа изменяется в n = 10 раз. Рабочим веществом является азот.

Дано:

V2 = 10 V1

η -?

Решение:

В процессе 2-3, 4-1 Q = 0 – теплообмена нет

1) 1-2 газ получает тепло Q1

Q1 = ΔU12 + A12 A12 = 0, так как V = const

Задача 3

Идеальный двухатомный газ, содержащий количество вещества ν=1 кмоль, совершает

замкнутый цикл, график которого изображен на рисунке. Определить:

1) количество теплоты Q1, полученное от нагревателя;

2) количество теплоты Q2, переданное охладителю;

3) работу A, совершаемую газом за цикл;

4) термический КПД η цикла.

Задача 4. Паросиловая установка работает по циклу Ренкина с начальными параметрами пара р1 = 20 бар и t1 = 3000С. Давление в конденсаторе р2 = 0,05 бара. Найти термический коэффициент полезного действия ηt.

Дано:

р1 = 20 бар

t1 = 3000С

р2 = 0,05 бара

ηt -?

Решение.

Как следует из общего метода решения задач, в которых фигурирует реальное рабочее тело, прежде всего необходимо выяснить состояние воды в первой точке цикла, чтобы знать, какими таблицами для водяного пара следует пользоваться для поиска необходимых параметров.

1) По таблицам насыщенных паров для Н2О по величине р1 = 20 бар находим температуру насыщения (кипения): tн = 2120С.

2) Сравниваем эту величину с t1 = 3000C.

Так как t1 > tн, то делаем вывод: в точке 1 водяной пар находится в перегретом состоянии и, следовательно, необходимо пользоваться таблицей для перегретого водяного пара.

3) Из таблицы необходима энтальпия в точке 1: h1 = 3019 кДж/кг.

Калькулятор расчета параметров для перегретого водяного пара https://www.tlv.com/global/RU/calculator/steam-table-pressure.html

4) Далее переходим к определению параметров состояния пара в точке 2. Про эту точку знаем, что р2 = 0,05 бара и что s2 = s1= 6.757 кДж/кгК (здесь мы мысленно провели изоэнтропу из точки 1 до изобары р2 = const, так как процесс 1 – 2 – это процесс истечения пара в соплах турбины).

5) Снова традиционно обращаемся к таблице насыщенного водяного пара по давлениям и видим, что при р2 = 0,05 бара энтропия s΄ = 0,4761 кДж/кгК для кипящей воды и энтропия s΄΄ = 8,393 кДж/кгК для сухого насыщенного пара. Сравнивая величины энтропий s΄, s΄΄ и s2, видно, что точка 2 находится в области влажного (насыщенного) пара и, следовательно, придется пользоваться таблицами влажного водяного пара.

6) Глядя

на ,

видно, что для решения задачи необходимо определить величину энтальпии в точке

2. Для этого придется сначала найти степень сухости водяного пара в точке 2, и

только потом определим h2.

s2 = s1 = s΄ + xr/Tн → x = (s1 - s΄)Tн/r.

Теплоту фазового перехода воды при давлении р2 = 0,05 бара находим по тем же таблицам насыщенного водяного пара: r = 2423 Кдж/кг. Здесь же находим температуру пара в точке 2: t2 = tн = 32,880С.

7) Тогда x = (6,757 – 0,476)(32,88 + 273)/2423 = 0,793.

Теперь можно рассчитать энтальпию водяного пара в точке 2:

h2 = h΄ + xr → h2 = 137,83 + 0,793·2423 = 2059 кДж/кг.

Величину энтальпии кипящей воды h΄ = 137,83 кДж/кг = h4 опять-таки находим по тем же таблицам насыщенного водяного пара.

Окончательно:

ηt = (3019 – 2059)/(3019 – 137,83) = 0,333.

Ответ: ηt = 0,333 = 33,3%.

Задачи для самостоятельного решения:

Задача 1 Идеальный многоатомный газ совершает цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар, причем наибольшее давление газа в два раза больше наименьшего, а наибольший объем в четыре раза больше наименьшего. Определить термический КПД η цикла.

Задача 2. Рассчитайте к.п.д. циклов, представленный на рисунке.

Контрольные вопросы:

1. Дайте характеристику паросиловой установке

2. Опишите технологическую схему паросиловой установки

3. Из каких процессов состоит цикл Ренкина.

4. Как рассчитать термодинамический КПД паросиловой установки?