«Основы специальной теории относительности»

Классические представления о пространстве и времени.

Физика как наука берет свое начало от Галилея.

Глубокие размышления над различными видами движения в окружающем мире привели Галилея к принципу относительности.

Содержание принципа относительности Галилея состоит в том, что никакими механическими способами невозможно установить, пребывает инерциальная система в состоянии покоя или движется равномерно и прямолинейно.

Путешественник, который находится в каюте плывущего корабля, может считать, что книга, лежащая на столе, пребывает в состоянии покоя. Однако человек на берегу видит, что корабль плывет, поэтому он может считать, что книга движется с той же скоростью, что и корабль.

Исаак Ньютон, который родился в год смерти Галилея, взял на вооружение все методы, взгляды и знания, которые всколыхнули научный мир 17 в. Ньютон обобщил открытия Галилея в виде двух законов, добавил третий закон и выдвинул гипотезу, что все тела притягивают друг друга (закон всемирного тяготения). Законы Ньютона нельзя рассматривать вне пространства и времени. В классической механике считается, что время течет одновременно во всех инерциальных системах отсчета, что пространственные масштабы и масса тел во всех инерциальных системах отсчета одинакова.

В конце 19 века многие ученые считали, что развитие физики завершилось. Поскольку законы механики, теория всемирного тяготения существуют более 200 лет, разработана молекулярно-кинетическая теория, подведен мощный фундамент под термодинамику, завершена электродинамика Максвелла, открыты фундаментальные законы сохранения: энергии, импульса, массы и электрического заряда.

Зарождение новой механики

1881 г. американские ученый А. Майкельсон и Э. Морли во время опытов сравнивали скорость света в направлении движения Земли и в перпендикулярном направлении. В обоих случаях скорость света оказалась равной с=3*108 м/с, что противоречило классическому правилу сложения скоростей.

Потом возникли сомнения в том, что масса тела всегда постоянна. Во время определения отношения e/m для электронов в катодных лучах, оказалось, что при больших скоростях движения электронов e/m уменьшается с увеличением скорости.

Эти противоречивые результаты привели к тому, что, образно выражаясь, зашатался классический фундамент физики, заложенный Ньютоном. Но нельзя было сделать вывод, что механика Ньютона не верна. Противоречили ей только опыты по определению скорости света или с движением частиц со скоростями, близкими к скорости света, поэтому была создана новая механика для скоростей, близких к скорости света в вакууме, и названа она была релятивистской механикой (лат. relativus – относительный).

Эта механика не отвергала классическую механику. Она только устанавливала границы ее применения. В ее основу были положены постулаты А. Эйнштейна – известного физика, творца современной физической науки. Постулат – это основное положение. Которое нельзя доказать логически. Постулат в физике является результатом обобщения опытных фактов.

Постулаты теории относительности.

1 постулат: Принцип относительности.

Все законы природы инвариантны по отношению к переходу от одной инерциальной системы отсчета к другой (протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчета).

Это означает, что во всех инерциальных системах физические законы (не только механические) имеют одинаковую форму. Таким образом, принцип относительности классической механики обобщается на все процессы природы, в том числе и на электромагнитные. Этот обобщенный принцип называют принципом относительности Эйнштейна.

2 Постулат

Скорость света в вакууме не зависит от скорости движения источника света или наблюдателя и одинакова во всех инерциальных системах отсчета.

Скорость света в СТО занимает особое положение. Это предельная скорость передачи взаимодействий и сигналов из одной точки пространства в другую.

В первом постулате Эйнштейн расширил принцип относительности Галилея. А во втором – объяснил результат опытов Майкельсона и Морли.

Основные следствия постулатов теории относительности.

Из постулатов теории относительности следует ряд важных выводов, которые касаются свойств пространства и времени

1. Относительность одновременности.

События, одновременные в одной инерциальной системе отсчета, не одновременны в других инерциальных системах отсчета, движущихся относительно первой.

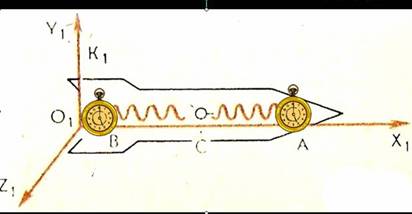

Допустим, что космонавт хочет узнать, одинаково ли идут часы А и В, установленные на противоположных концах космического корабля. Для этого с помощью источника, неподвижного относительно корабля и расположенного в его середине, космонавт производит вспышку света. Свет одновременно достигает обоих часов. Если показания часов в этот момент одинаковы, то часы идут синхронно.

Но так будет лишь относительно системы отсчета, связанной с кораблем. В системе же отсчета, относительно которой корабль движется, положение иное.

Часы на носу корабля удаляются от того места, где произошла вспышка света источника, и чтобы достичь часов А, свет должен преодолеть расстояние, большее половины длины корабля. Напротив, часы В на корме приближаются к месту вспышки, и путь светового сигнала меньше половины длины корабля, поэтому наблюдатель в системе отсчета, относительно которой корабль движется, придет к выводу, что сигналы достигают обоих часов неодновременно.

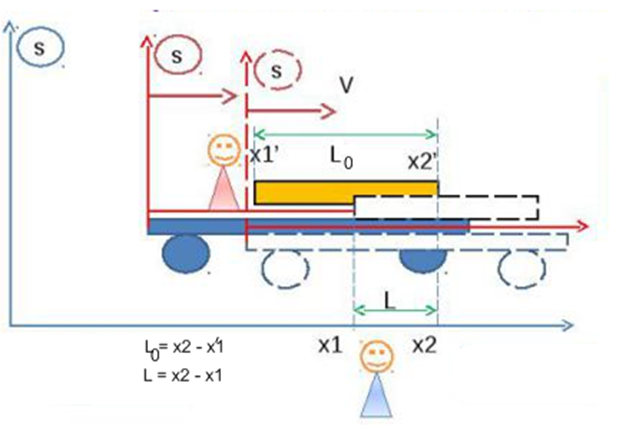

2. Относительность длины (расстояний).

Длина не является абсолютной величиной, а зависит от скорости движения тела относительно данной системы отсчёта.

Уменьшение длины в направлении движения

![]() ,

,

где l 0 –длина тела в системе отсчета, где оно покоиться – собственная длина (в движущейся системе координат),

l – длина стержня относительно неподвижной системы координат.

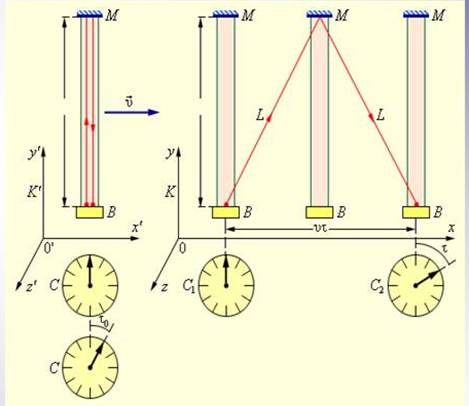

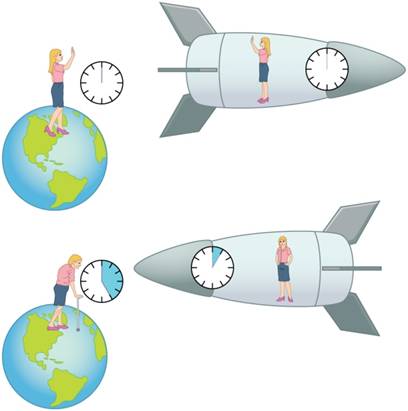

3. Относительность промежутка времени.

Длительность одного и того же процесса различна в различных инерциальных системах отсчета. Не существует универсального времени, которое было бы применимо повсюду. Если два человека, движущихся относительно друг друга станут измерять время, они получат разные результаты. Это означает, что измерение времени возможно лишь относительно конкретной системы отсчета (поезд, насыпь, космический корабль, Земля и т.д.)

Интервал времени между событиями в движущейся системе отсчета

- релятивистский эффект замедления времени в движущихся системах отсчета.

t0 – время, измеренное в системе отсчета, где точки системы неподвижны – собственное время.

Например, моменты наступления событий в системе К/ фиксируются по одним и тем часам С, а в системе К – по двум синхронизированным пространственно-разнесенным часам С1 и С2.

Система К/ движется со скоростью v в положительном направлении оси х системы К.

Световой сигнал идет из точки В до зеркала М.

В системе отсчета К/, в которой источник света неподвижен, сигнал пройдет по прямой МВ В системе отсчета К относительно, которой сигнал движется, он пройдет путь L+L.

Парадокс близнецов

На этом удивительном феномене замедления времени основан следующий знаменитый мысленный эксперимент, так называемый парадокс близнецов.

Представим себе, что один из двух близнецов отправляется в длительное путешествие на космическом корабле и уносится от Земли на чрезвычайно высокой скорости. Через пять лет он поворачивает и направляется обратно. Таким образом, общее время в пути составляет 10 лет. Дома обнаруживается, что оставшийся на Земле близнец успел постареть, скажем, на 50 лет. На сколько лет путешественник будет моложе, чем оставшийся дома, - зависит от скорости полета.

Возможно, этот мысленный эксперимент кажется абсурдным, однако было проведено бесчисленное множество подобных экспериментов, и все они подтверждают предсказание теории относительности. Пример: сверхточные атомные часы несколько раз облетают Землю на пассажирском самолете. После приземления выясняется, что на атомных часах в самолете действительно прошло меньше времени, чем на других атомных часах, для сравнения оставленных на Земле. Поскольку скорость пассажирского самолета значительно меньше скорости света, замедление времени совсем невелико.

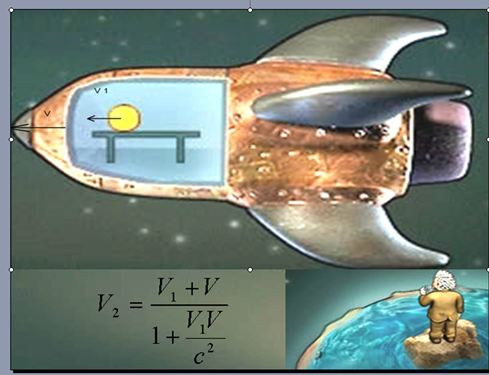

4. Релятивистский закон сложения скоростей.

,

,

где V2 – скорость тела относительно неподвижной системы отсчета,

V1 – скорость тела относительно движущейся системы отсчета,

V – скорость подвижной системы относительно неподвижной.

Замечательным свойством закона сложения скоростей является то, что при любых скоростях тела и системы отсчета (не больше скорости света в вакууме), результирующая скорость не превышает с. Движение реальных тел со скоростью больше с невозможно.

Масса и энергия в специальной теории относительности.

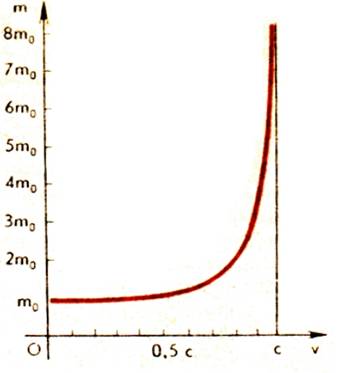

При увеличении скорости тела его масса не остается постоянной, а растет.

На рисунке представлена зависимость массы тела от его скорости. Из рисунка видно, что возрастание массы тем больше, чем ближе скорость движения тела к скорости света.

С учетом этого импульс тела

С помощью теории относительности Эйнштейн установил замечательную по своей простоте и общности формулу связи между энергией и массой.

Сам Эйнштейн считал это уравнение важнейшим выводом теории относительности. Энергия тела или системы тел равна массе, умноженной на квадрат скорости света. Если изменяется энергия системы, то изменяется и ее масса.

Любое тело обладает энергией и при скорости, равной нулю (уже

благодаря факту своего существования). Это так называемая энергия покоя

![]() .

.

Задание: Верю - не верю.

1. В основе теории относительности Эйнштейна лежит 3 постулата.

2. Все процессы природы протекают одинаково в любой инерциальной системе отсчета.

3. Размеры тел в движущейся системе отсчета остаются такими же, как в неподвижной.

4. Молодо выглядящая женщина-астронавт, вернувшаяся из продолжительного космического полета, бросается к седовласому старцу и в разговоре называет его своим сыном. Возможно ли это?

Примеры решения задач:

Задача 1. Найдите полную энергию космического корабля с массой покоя 10 т, движущегося со скоростью 0,9 с. (с=3·108 м/с)

Задача 2. Какую скорость должно иметь тело, чтобы его продольные размеры уменьшились для наблюдателя в 3 раза?

Домашнее задание:

Контрольные вопросы:

1. Какие события называются одновременными?

2. При каких скоростях релятивистский закон сложения скоростей переходит в классический?

3. Перечислите постулаты теории относительности?

4. Перечислите основные следствия теории относительности, запишите формулы.

5. Как изменяется масса тела, движущегося со скоростью близкой к скорости света?