Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение.

Свойство жидкости

Мы привыкли думать, что жидкости не имеют никакой собственной формы. Это неверно. Естественная форма всякой жидкости – шар. Обычно сила тяжести мешает жидкости принимать эту форму, и жидкость либо растекается тонким слоем, если разлита без сосуда, либо же принимает форму сосуда, если налита в него. Находясь внутри другой жидкости такой же плотности, жидкость принимает естественную, шарообразную форму.

Для изучения физического явления не обязательно пользоваться дорогими и сложными приборами. Прибором в данном случае может служить чашка чаю или стакан воды. Первый взгляд на чай, налитый в чашку, подтверждает известное положение, что жидкость своей формы не имеет, а принимает форму сосуда, в который она налита. Поверхность жидкости не зависит от формы сосуда – она представляет собой гладкую, как зеркало, плоскость. Но и это не совсем так. Приглядитесь повнимательнее – у краев поверхность жидкости приподнята и образует вогнутую форму.

Еще более заметное проявление того же свойства жидкости: если опустить в чашку ложку, то можно увидеть, что поверхность жидкости искривлена в местах соприкосновения ложки с жидкостью и, во-вторых, между ложкой и стенкой чашки жидкость приподнята по сравнению с уровнем в широкой части.

Чем ближе будет ложка к стенке чашки, тем выше поднимется уровень жидкости в узкой части.

- “Почему у краев поверхность жидкости приподнята и образует вогнутую форму? Почему между ложкой и стенкой чашки жидкость приподнята по сравнению с уровнем в широкой части? ”

Вывод:

1. Явление происходит на поверхности воды.

2. На предметы, находящиеся на поверхности, действуют силы со стороны жидкости.

Поверхностное натяжение.

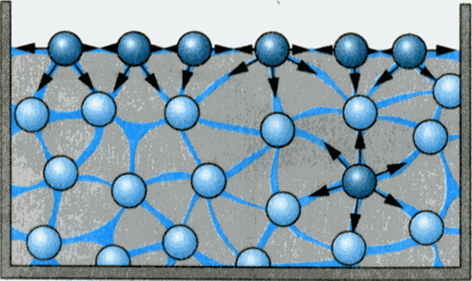

Способность жидкости сокращать свою поверхность называют поверхностным натяжением.

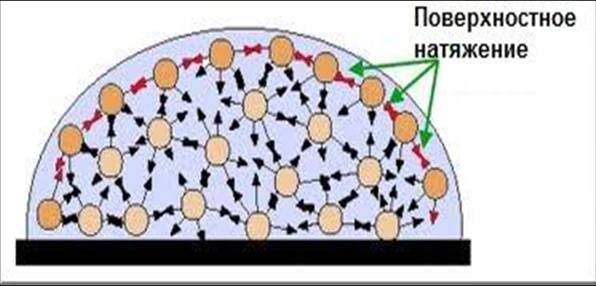

Между жидкостью и газом (или паром) образуется граница раздела, которая находится в особых условиях по сравнению с остальной массой жидкости. Молекулы в пограничном слое жидкости, в отличие от молекул в ее глубине, окружены другими молекулами той же жидкости не со всех сторон. Силы межмолекулярного взаимодействия, действующие на одну из молекул внутри жидкости со стороны соседних молекул, в среднем взаимно скомпенсированы. Любая молекула в пограничном слое притягивается молекулами, находящимися внутри жидкости (силами, действующими на данную молекулу жидкости со стороны молекул газа можно пренебречь).

В результате появляется некоторая равнодействующая сила, направленная вглубь жидкости. В итоге вся поверхность воды стремиться стянуться под воздействием этих сил. По совокупности этот эффект приводит к формированию так называемой силы поверхностного натяжения, которая действует вдоль поверхности жидкости и приводит к образованию на ней подобия невидимой, упругой, тонкой пленки.

Известно, что если стальную иголку осторожно положить на поверхность воды, налитой в блюдце, то иголка не тонет. А ведь удельная масса метала значительно больше, чем у воды. Поверхностное натяжение прогнется и не даст иголке утонуть.

Игла лежит на поверхности воды, потому что молекулы воды образуют

пленку, способную выдержать вес легкого тела. Это проявление явления –

поверхностного натяжения. Оно стремится стянуть воду как бы в мешочек. Если воды

совсем мало поверхностное натяжение придает ей шарообразную форму.

Молекулы воды связаны силой поверхностного натяжения, которая позволяет им подниматься им вверх по капиллярам, преодолевая силу земного притяжения.

Таким образом, у воды есть особое свойство – поверхностное

натяжение. Это явление, при котором поверхность жидкости пытается сжаться.

Силы поверхностного натяжения.

Силы, действующие вдоль поверхности жидкости, перпендикулярно к линии, ограничивающей эту поверхность, называют силами поверхностного натяжения.

- “От чего зависит сила поверхностного натяжения?”

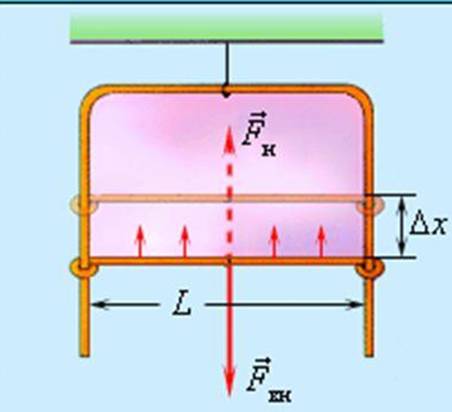

Рассмотрим пример: Пусть мыльная пленка, образует образуется на прямоугольнике с подвижной перекладиной. Если на перекладину никакие силы не действуют, поверхность жидкости сокращается и подвижная перекладина притянется к неподвижной. Площадь сократиться до минимума. Значит со стороны пленки действует сила. Эта сила – сила поверхностного натяжения.

Физическую величину, равную отношению силы поверхностного натяжения к длине линии, ограничивающей поверхность жидкости, называют коэффициентом поверхностного натяжения.

Чтобы вытащить некоторое количество молекул из глубины жидкости на поверхность (т. е. увеличить площадь поверхности жидкости), надо затратить положительную работу внешних сил ΔAвнеш, пропорциональную изменению ΔS площади поверхности:

ΔAвнеш = σΔS,

где σ -коэффициент поверхностного натяжения.

Таким образом, коэффициент поверхностного натяжения равен работе, необходимой для увеличения площади поверхности жидкости при постоянной температуре на единицу.

В СИ коэффициент поверхностного натяжения измеряется в джоулях на метр квадратный (Дж/м2) или в ньютонах на метр (1 Н/м = 1 Дж/м2).

Следовательно, молекулы поверхностного слоя жидкости обладают избыточной по сравнению с молекулами внутри жидкости потенциальной энергией. Потенциальная энергия Ep поверхности жидкости пропорциональна ее площади:

Ep = Aвнеш = σS.

Физический смысл коэффициента поверхностного натяжения: “Коэффициент поверхностного натяжения численно равен силе, действующей на единицу длины линии, ограничивающей жидкость”

Роль поверхностного натяжения

Без силы поверхностного натяжения мы не могла бы писать чернилами.

Благодаря поверхностному натяжению легкие водомерки могут скользить по поверхности воды, как по льду.

Благодаря тому, что шарики воды упругие идет дождь, выпадает роса

Явление смачивания - несмачивания.

Мы привыкли, что чернила хорошо впитываются в бумагу, нас не удивляет, что вода хорошо пропитывает ткань. Так происходит потому, что эти жидкости хорошо смачивают большинство предметов. Но вода, к примеру, не смачивает жирные поверхности. Ртуть же, в противоположность воде, совсем не смачивает стекло. Она собирается на его поверхности в виде капелек, в то время когда вода растекается тонким слоем. В чем причина явления смачивания?

Тот факт, что вода стремится занять как можно большую площадь поверхности стекла, свидетельствует о более сильном притяжении молекул воды к молекулам стекла, чем молекул воды друг к другу. В случае с ртутью все наоборот: ее молекулы друг к другу притягиваются сильнее, чем к молекулам стекла. Ртуть потому и собирается в каплю, что в этом случае все ее молекулы находятся как можно ближе друг к другу. Вблизи границы между жидкостью, твердым телом и газом форма свободной поверхности жидкости зависит от сил взаимодействия молекул жидкости с молекулами твердого тела (взаимодействием с молекулами газа (или пара) можно пренебречь). Если эти силы больше сил взаимодействия между молекулами самой жидкости, то жидкость смачивает поверхность твердого тела. Если силы взаимодействия между молекулами жидкости превосходят силы их взаимодействия с молекулами твердого тела, жидкость не смачивает поверхность твердого тела

а) жидкость, которая растекается тонкой пленкой по твердому телу, называют смачивающей данное твердое тело.

б) жидкость, которая не растекается по твердому телу, а стягивается в каплю, наз. несмачивающей данное твердое тело.

Мерой смачивания является угол q между смачиваемой поверхностью и касательной к поверхности жидкости. Этот угол называют углом смачивания или краевым углом.

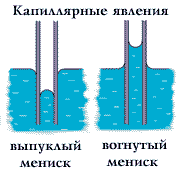

Капиллярные явления

Капиллярными явлениями называют подъем или опускание жидкости в трубках малого диаметра – капиллярах. Смачивающие жидкости поднимаются по капиллярам, несмачивающие – опускаются. На рис. изображена капиллярная трубка некоторого радиуса r, опущенная нижним концом в смачивающую жидкость плотности ρ.

Верхний конец капилляра открыт. Подъем жидкости в капилляре продолжается до тех пор, пока сила тяжести действующая на столб жидкости в капилляре, не станет равной по модулю результирующей Fн сил поверхностного натяжения, действующих вдоль границы соприкосновения жидкости с поверхностью капилляра: Fт = Fн, где Fт = mg = ρhπr2g, Fн = σ2πr cos θ.

При полном смачивании θ = 0, cos θ = 1. В этом случае

![]()

При полном несмачивании θ = 180°, cos θ = –1 и, следовательно, h < 0. Уровень несмачивающей жидкости в капилляре опускается ниже уровня жидкости в сосуде, в которую опущен капилляр.

5. Роль капиллярных явлений в природе и технике

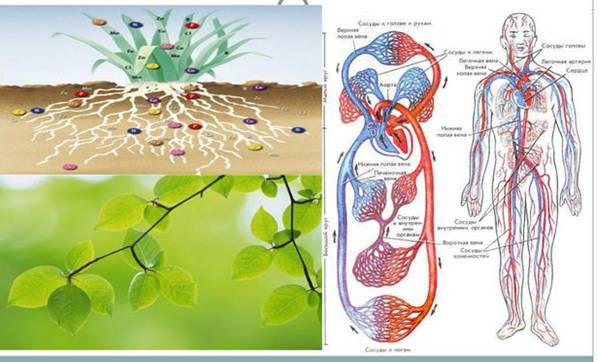

Большинство растительных и животных тканей пронизано громадным числом капиллярных сосудов. Именно в капиллярах происходят основные процессы, связанные с питанием и дыханием организма.

Стволы деревьев, ветви растений пронизаны огромным числом капиллярных трубочек, по которым питательные вещества поднимаются до самых верхних листочков. Корневая система растений оканчивается тончайшими нитями - капиллярами. И сама почва, являющаяся источником питания для корня, может быть представлена как совокупность капиллярных трубочек, по которым, в зависимости от её структуры и обработки, быстрее или медленнее поднимается к поверхности вода с растворенными в ней веществами. Уменьшая диаметр почвенных капилляров путём уплотнения почвы, то есть к зоне испарения, и этим ускорить высушивание почвы. Наоборот, разрыхляя поверхность почвы и разрушая тем самым систему почвенных капилляров, можно задержать приток воды к зоне испарения и замедлить высушивание почвы. Именно на этом основаны известные агротехнические приёмы регулирования водного режима почвы - прикатка и боронование. По капиллярным каналам в стенках зданий поднимается грунтовая вода (в отсутствии гидроизоляции); по капиллярам фитиля поднимаются смазочные вещества (фитильная смазка); на явлении капиллярности основано использование промокательной бумаги и т. д.

В организме человека тоже есть много капилляров, ведь кровеносные сосуды – это не что иное, как капилляры, по которым течет кровь. Причем, чем дальше от сердца идут сосуды, тем тоньше они становятся. Так общая площадь всех капилляров составляет 3200 см, а площадь аорты 8 см, т.е. площадь капилляров больше площади аорты в 400 раз. Соответственно скорость кровотока падает от 20 см/с в начале аорты до 0,05 см/с в капилляре. Диаметр каждого капилляра в 50 раз меньше диаметра человеческого волоса, а его длина менее 0,5 мм. В теле взрослого человека имеется до 160 миллиардов капилляров. Общая длина капилляров достигает 60000 – 80000 км. Через каждый квадратный миллиметр поперечного сечения сердечной мышцы с среднем проходит до 2000 капилляров.

Задачи:

1. Прямоугольный проволочный каркас с подвижной перемычкой поместили в мыльный раствор. С какой силой действует мыльная пленка перемычку длиной 3см. Какую работу надо совершить, чтобы переместить проволоку на 2 см?

2. Какова масса капли воды, вытекающей из пипетки, в момент отрыва, если диаметр отверстия пипетки равен 1,2 мм? Считать, что диаметр шейки капли равен диаметру отверстия пипетки.

3. С какой силой действует мыльная пленка на проволоку АВ (рис.), если длина проволоки 3 см? Какую работу надо совершить, чтобы переместить проволоку на 2 см?

4. Подсчитать избыточную потенциальную энергию поверхности мыльного пузыря диаметром 50 мм.

5. Рамка, охватывающая поверхность в 40 см2, затянута мыльной пленкой. Насколько уменьшится энергия пленки при сокращении ее пленки. Температура постоянная.

6. Как велико усилие, необходимое для отрыва алюминиевого кольца массой 50г со средним диаметром 80 мм от поверхности глицирина

Домашнее задание:

Составить план обобщенного характера изучения явления - поверхностное натяжение, капиллярные явления

Пункты плана:

1. Внешние признаки явлений (признаки, по которым обнаруживается явление).

2. Условия, при которых протекает (происходит) явление.

3. Сущность явления, механизм его протекания (объяснение явления на основе современных научных теорий).

4. Определение явления.

5. Связь данного явления с другими (или фактора, от которых зависит протекание явления).

6. Количественные характеристики явления (величины, характеризующие явление, связь между величинами, формулы, выражающие эту связь).

7. Использование явления на практике.

8. Способы предупреждения вредного действия явления на человека и окружающую среду.

Вопросы:

1. Какое явление называется поверхностным натяжением?

2. Где можно наблюдать явление поверхностное натяжение?

3. Какими величинами характеризуется поверхностное натяжение?

4. Что такое капиллярные явления?

5. Где можно наблюдать капиллярные явления?

6. Какими величинами характеризуются капиллярные явления?