Физика как наука. Методы научного познания. Физическая картина мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы

Погрешность измерения.

Как устроен окружающий мир? Каким образом он произошёл и какова его дальнейшая судьба? Каковы его «самые простейшие кирпичики»? Чем заканчивается иерархия его материальных форм при переходе из глубокого микромира в далёкий космос? Можно ли познать мир «до конца» и построить единую, всеобъемлющую теорию, которая бы объясняла и в принципе позволяла бы рассчитать любое физическое явление природы?

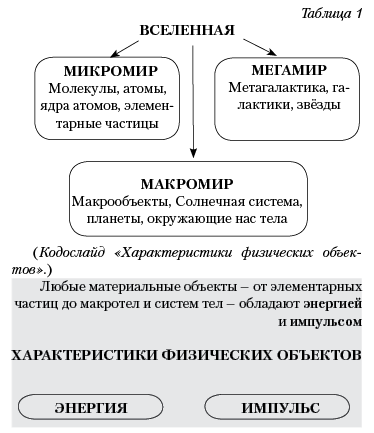

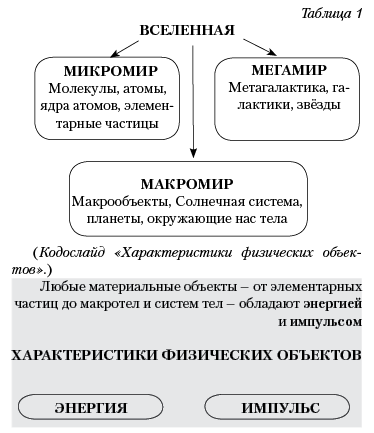

Всё пространство можно представить следующим образом (табл. 1):

Рассмотрим основные этапы развития физической картины мира.

1. Механическая картина мира.

В рамках механической картины мира сложилась дискретная (корпускулярная) модель реальности: материя – вещественная инстанция, состоящая из атомов или корпускул; атомы абсолютно прочны, неделимы, непроницаемы, обладают массой. Концепция «абсолютного» пространства и времени: пространство трёхмерно, постоянно и не зависит от материи; время не зависит ни от пространства, ни от материи; пространство и время никак не связаны с движением тел, они имеют абсолютный характер. Все механические процессы подчиняются принципу детерминизма. Случайность исключается из картины мира. Движение – простое механическое перемещение. Законы движения – фундаментальные законы мироздания. Тела двигаются равномерно и прямолинейно, а отклонение от этого движения – есть действие на них внешней силы (инерция). Мерой инерции является масса. Универсальным свойством тел является сила тяготения, которая является дальнодействующей. Принцип дальнодействия – взаимодействие между телами происходит мгновенно на любом расстоянии, т.е. действие может передаваться в пустом пространстве с какой угодно скоростью. Тенденция сведения закономерностей высших форм движения материи к простейшей его форме – механическому движению.

2. Электромагнитная картина мира

Таблица 2

|

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ |

|

|

Со времени Демокрита атом считался неделимым |

Открытие электрона (Дж.Томсон) и явления радиоактивности говорили о сложной структуре атома |

|

Электромагнитные волны, свет рассматривали как нечто непрерывное |

Работы Планка, Эйнштейна и Бора вынуждали признать, что свет излучается, распространяется и поглощается в виде отдельных порций, квантов |

|

Одной из основ классической механики Ньютона являлось утверждение о том, что масса тела или частицы есть величина постоянная |

Из опытов В.Кауфмана и теории относительности Эйнштейна следовала зависимость массы от скорости |

|

Из преобразований Галилея, лежащих в основе классической механики, следовала абсолютность длины и промежутков времени |

СТО Эйнштейна требовала признать, что длина и промежуток времени относительны, различны в разных системах отсчёта |

|

Классическая механика исходила из того, что предшествующее состояние материальной точки однозначно предопределяет её последующее состояние |

Введённое Луи де Бройлем представление о волновых свойствах частиц и опытное подтверждение этой идеи Л.Джермером, Р.Дэвиссом и П.С.Тарковским означало, что невозможно однозначно указать, где будет находиться частица в следующий момент времени, что можно указать лишь вероятность её следующего состояния, что нельзя говорить о траектории движения электрона в атоме |

|

В классической физике считалось, что законы механики Ньютона применимы к любым движениям любых материальных объектов, а законы электродинамики справедливы для любых электромагнитных явлений |

Создание СТО и квантовой теории показало, что классические законы неприменимы для быстрого движения, харак |

В рамках электромагнитной картины мира сложилась полевая, континуальная (непрерывная) модель реальности: материя – единое непрерывное поле с точечными силовыми центрами – электрическими зарядами и волновыми движениями в нём; мир – электродинамическая система, построенная из электрически заряженных частиц, взаимодействующих посредством электромагнитного поля. Движение – распространение колебаний в поле, которое описывается законами электродинамики.

Однако свести все процессы в природе к электромагнитным не удалось. Уравнения движения частиц и закон гравитационного взаимодействия нельзя вывести из теории электромагнитного поля. На рубеже XIX и XX вв. был сделан ряд открытий, которые не согласовывались с вышеперечисленными взглядами.

И опять встал вопрос о замене научной картины мира, а это означало, что в физике произошла научная революция – революция во взглядах и стиле мышления.

Попытки объяснить в рамках механической картины мира электромагнитные явления оказались безуспешными. (табл. 3.)

3. Квантово-полевые представления о материи

Материя обладает корпускулярными и волновыми свойствами, т.е. каждый элемент материи имеет свойства волны и частицы.

Таблица 3

|

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА |

||

|

Название |

Учёные, внёсшие основной вклад |

Время создания |

|

Механическая |

Г.Галилей, Р.Декарт, И.Ньютон |

XVI–XVII вв. |

|

Электродинамическая |

М.Фарадей, Дж.Максвелл, Г.Лоренц, А.Эйнштейн |

Конец XIX – начало XX вв. |

|

Квантово-полевая |

Л. де Бройль, В.Гейзенберг, Э.Шрёдингер, П.Дирак |

Первая треть ХХ в. |

|

Наука – это драма, драма идей. А.Эйнштейн |

||

Отсюда следует объективный вывод, что перечисленные выше новые открытия состоят в том, что материя многообразна по своим формам и свойствам, что свойства материи, пространства, времени зависят от движения, что все явления взаимосвязаны и представляют собой единство противоположных сторон, что количественные различия приводят к изменениям качественным.

4. Основные черты современной картины мира. С точки зрения современной физики существуют два вида материи: вещество и поле. Таким образом, познание окружающего мира бесконечно. Единство мира не исчерпывается единством строения материи. Оно проявляется и в законах движения частиц, и в законах их взаимодействия. Корпускулярно-волновой дуализм присущ всем формам материи.

Таблица 2 ЧЕТЫРЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Таблица 4.

|

ЧЕТЫРЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ |

|||

|

Тип взаимодействия |

Сравнительная интенсивность |

Радиус действия, см |

Сфера действия |

|

Гравитационные силы |

10–39 |

|

Вселенная |

|

Сильные силы |

102 |

10–13 |

Ядра и элементарные частицы |

|

Слабые силы |

10–14 |

10–16 |

Превращения элементарных частиц |

|

Электромагнитные силы |

1 |

|

От атомного ядра и элементарных частиц до космоса |

Контрольные вопросы:

1. Что мы знаем о материи?

2. Приведите примеры бесконечного разнообразия материи.

3. Какими свойствами обладает материя? Каковы формы движения материи?

4. Каковы основные структурные элементы материи?

5. Что объединяет все материальные объекты?

6. Какие виды движения вы знаете?

7. Что такое механическое движение? Какое движение называется тепловым? Что подразумеваем мы под электромагнитной формой движения? Что мы имеем в виду под химическим движением? Под биологическим движением?

8. «Физическая картина мира – система представлений о строении, взаимодействии и движении материи, описываемых универсальными и специфическими законами физики». Почему для нас с вами важны представления о физической картине мира? Где мы их можем применить?

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы

Познание окружающего мира характерно для всех живых существ, в том числе и человека, который научился эффективно приобретать новые знания, использовать их в своей жизни и накапливать для передачи последующим поколениям.

По мере изучения какого-либо явления, перед человеком все больше открываются его свойства и связи с другими явлениями. Такой процесс познания называют постижением истины. Истина – это верное отражение свойств изучаемых предметов или явлений, которые не зависят ни от конкретного человека, ни от всего человечества. Истина всегда относительна. Однако в ней содержится частичка такого знания, которое не может быть отвергнуто дальнейшим развитием познания – знания абсолютного. Каждый последующий шаг в познании прибавляет новые зерна в эту сумму абсолютной истины.

Исходя из целей познания, можно сформулировать критерий истинности наших знаний. Он определяется практикой, т.е. тем, насколько успешно их может применять человечество. Истинно то, что прямо или косвенно подтверждено практической деятельностью человека.

В настоящее время главенствующую роль в процессе познания занимает научное познание. Наука занимается выработкой и теоретической систематизацией объективных, т.е. не зависящих от конкретного исследователя, знаний о действительности.

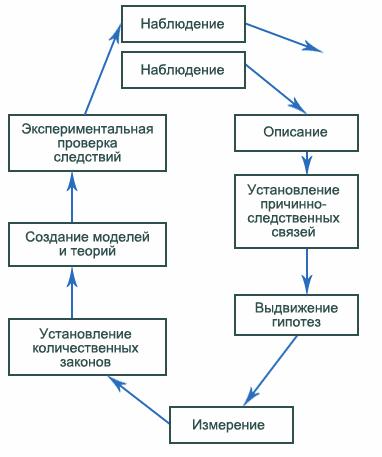

Схему научного познания можно изобразить следующим образом (рис. 1).

Рис. 1

В основе познания лежит чувственное восприятие – наблюдение, проводимое с помощью органов чувств или специальных инструментов.

Научный метод познания требует обобщения информации, полученной в процессе наблюдения каких-либо явлений, критического осмысления и их сопоставления с предыдущими наблюдениями. Научная интерпретация результатов наблюдений требует теоретического описания с помощью системы абстрактных понятий. Устанавливаются определенные правила работы с этими понятиями – правила логики. Если в процессе изучения достаточно широкого круга явлений между ними обнаруживаются устойчивые повторяющиеся связи, в том числе и в виде численных соотношений между измеряемыми величинами, то они формулируются в виде законов. Постепенно расширяя научное описание рассматриваемого круга явлений, включая в него все новые объекты, наука приходит к созданию научной теории, т.е. к системе моделей, а также понятий и законов, позволяющих последовательно и непротиворечиво описывать широкий круг явлений.

Дальнейшее теоретическое построение на основе законов и моделей, базирующихся на формальной логике, приводит к выводам, которые можно проверить в специально поставленных экспериментах или более тщательных наблюдениях. Совпадение результатов наблюдений с выдвинутыми гипотезами о протекании новых экспериментов и подтверждение предсказаний теоретического обобщения, приводит к становлению теорий, которые в дальнейшем могут служить самостоятельными критериями истинности логических построений или основами для постановки и осмысления новых экспериментов.

В результате многократного воспроизведения какого-либо наблюдения, возникает жизненный опыт, соединяющий полученные сведения и реакцию человека на них. Этот опыт может фиксироваться и передаваться из поколения в поколение.

Таким образом, эксперимент лежит в основе физических теорий и в то же время служит для их проверки и уточнения. Теория, с одной стороны, обобщает результаты экспериментов и наблюдений, а, с другой стороны, предсказывает новые, пока неизвестные явления, служит основой для постановки новых экспериментов и наблюдений. Критерием правильности любой научной теории является практическая деятельность всего человечества, использующая ее выводы.

Одной из важнейших особенностей физики, отличающей ее от других наук, является использование особого инструмента познания, называемого экспериментом (от лат. experimentum – наглядный довод, доказательство, основанное на опыте). Эксперимент – это метод познания, при помощи которого все явления действительности исследуются в управляемых условиях.

Эксперимент осуществляется на основе теории, определяющей постановку задачи и интерпретацию результатов. В отличие от наблюдения, в эксперименте изучаемый объект подвергается активному воздействию, что значительно увеличивает возможность его исследования. Он является практическим испытанием природы, ее свойств.

Основными требованиями к научному эксперименту являются объективность, т.е. независимость от наблюдателя, и воспроизводимость. Повторение эксперимента в другом месте, в другое время, с иными физическими объектами и измерительными приборами при тех же значениях физических величин, задающих экспериментальную ситуацию, должно давать те же значения для характеристик явления. Именно воспроизводимость эксперимента обеспечивает достаточную надежность описания явления.

Экспериментальный метод исследования появился в физике в начале XVII в., когда Галилео Галилей впервые применил его для изучения механического движения тел.

В настоящее время в качестве источника сведений о физических явлениях эксперимент играет основную роль.

В то же время наблюдение природных явлений и измерение их параметров сохраняет его значение в областях, где масштабы явлений не позволяют воспроизвести их в лабораторных условиях (в астрофизике, небесной механике, геофизике).

Физика использует разнообразные виды эксперимента: натурный (реальное падение реальных ядер с Пизанской башни), модельный (изучение сопротивления воды движению судов на их уменьшенных моделях), мысленный (рассуждения Галилея о наблюдении движения в каюте плывущего корабля), компьютерный (моделирование поведения газа, состоящего из большого числа упругих шариков).

Погрешность измерения

Среди множества наук о природе физика выделяется тем, что систематически использует для описания изучаемых объектов такие характеристики, которые допускают количественное выражение. Такие характеристики называются физическими величинами. В результате измерения – процесса, количественного сравнения изучаемого объекта с эталонным, физическая величина принимает некоторое значение, которое характеризуется одним или несколькими числами. Например, в результате измерения температуры при помощи термометра мы получаем определенное число – значение температуры. Результат измерения положения точки в плоскости относительно выбранной декартовой системы координат описывается двумя числами – абсциссой и ординатой.

Для обеспечения сравнимости результатов измерений, проведенных в различное время различными наблюдателями, необходимо создать систему эталонов (от фр. étalon – мерило), в которой значение измеряемой физической величины по соглашению принято за единицу. Эталоном называют образец или определенная измерительная аппаратура, которая обеспечивает хранение различных единиц физических величин и их воспроизведение с максимально возможной точностью. К основным эталонам в настоящее время относят эталоны длины, массы, единицы времени, температуры и ряда других физических величин.

Измерение одной и той же физической величины, как правило, можно выполнить различными способами, используя для этого различные приборы. Например, измерение расстояния между двумя телами может быть выполнено прямым методом, т.е. с помощью физических приборов. Если измерение осуществляется по формулам, то такой способ измерения называется - косвенным.

На практике никогда не удается устранить неконтролируемые посторонние воздействия на изучаемый объект. К тому же сам процесс измерения предполагает некоторое воздействие измерителя на объект, и вызванное этим изменение объекта в ходе измерения, что приводит к различным значениям физических величин, полученных в результате двух или нескольких измерений, проведенных в одинаковых условиях.

Если величина а измерялась N раз и в результате были получены значения а1, а2,

..., аN, то величину

![]() называют измеренным значением а. Ясно, что если число измерений велико,

то с достаточно большой уверенностью можно сказать, что истинное значение а

лежит в интервале от аmin до аmax (минимальное и максимальное значение в ряду

а1, ..., аN), хотя существует вероятность и того, что а лежит и вне этого

интервала. Это утверждение можно записать следующим образом: или

называют измеренным значением а. Ясно, что если число измерений велико,

то с достаточно большой уверенностью можно сказать, что истинное значение а

лежит в интервале от аmin до аmax (минимальное и максимальное значение в ряду

а1, ..., аN), хотя существует вероятность и того, что а лежит и вне этого

интервала. Это утверждение можно записать следующим образом: или

![]() ,

где

,

где ![]()

Если разброс значений а1, а2, ..., аN задан случайными факторами, то можно

показать, что

где ![]()

Величину Δа1 называют абсолютной ошибкой измерения. Отношение абсолютной

ошибки Δa к измеренному значению называется относительной погрешностью e

значения физической величины:

![]()

Часто относительная погрешность выражается в процентах .

![]()

На практике часто производят единственное измерение физической величины прибором. В этом случае для оценки погрешности (ошибки) измерений величины можно поступить следующим образом.

При измерении физической величины с помощью прибора, можно выделить ошибку измерительного прибора и ошибку процесса измерения. Ошибка каждого измерительного прибора определяется физическим принципом, заложенным в основу его конструкции, – изготовление и условия эксплуатации. Ошибка прописывается в паспорте прибора. Чаще всего измерительную шкалу прибора изготавливают так, что половина цены деления учитывает все факторы систематической ошибки. Поэтому , где b – цена деления прибора.