Методы астрономических исследований

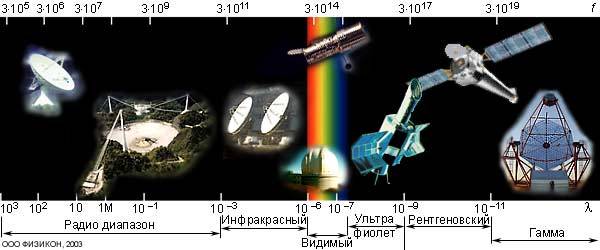

Небесные тела в зависимости от своего физического состояния излучают электромагнитные волны различной длины. Электромагнитные волны, имеющие разную длину волны, взаимодействуют с веществом по-разному. Соответственно методы исследования электромагнитного излучения отличаются. В связи с этим электромагнитное излучение условно делится на несколько диапазонов.

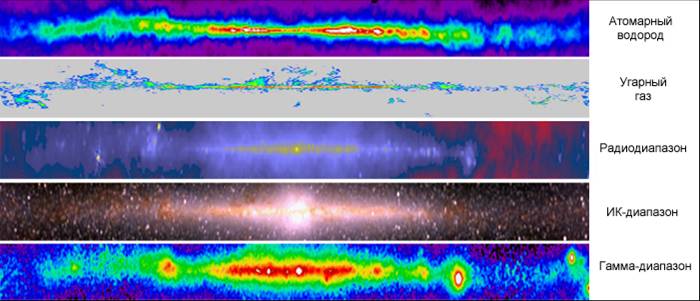

Млечный путь в различных диапазонах

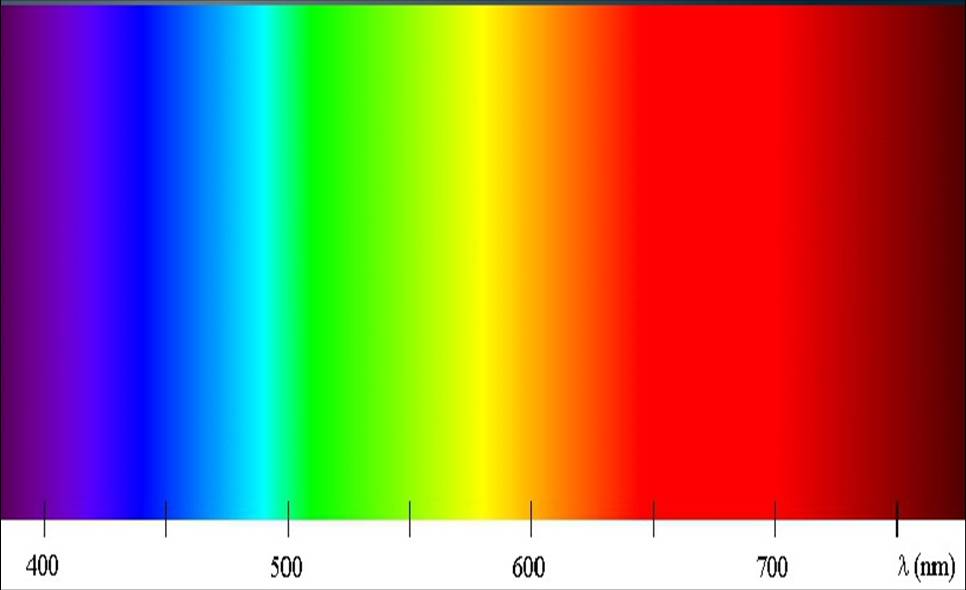

Излучение с длиной волны от 390 до 760 нм человеческий глаз воспринимает как свет, причем разным длинам волн соответствуют разные цвета (от фиолетового до красного). Для обнаружения излучения в других диапазонах требуются специальные приборы.

В зависимости от своего физического состояния одни небесные тела излучают энергию в узких интервалах частот спектра электромагнитных волн (например, светлые газовые туманности), другие − во всем его диапазоне: от гамма-лучей до радиоволн включительно (например, звезды).

Излучение, доходящее до поверхности Земли, исследуют с помощью оптических телескопов (видимый свет) и радиотелескопов

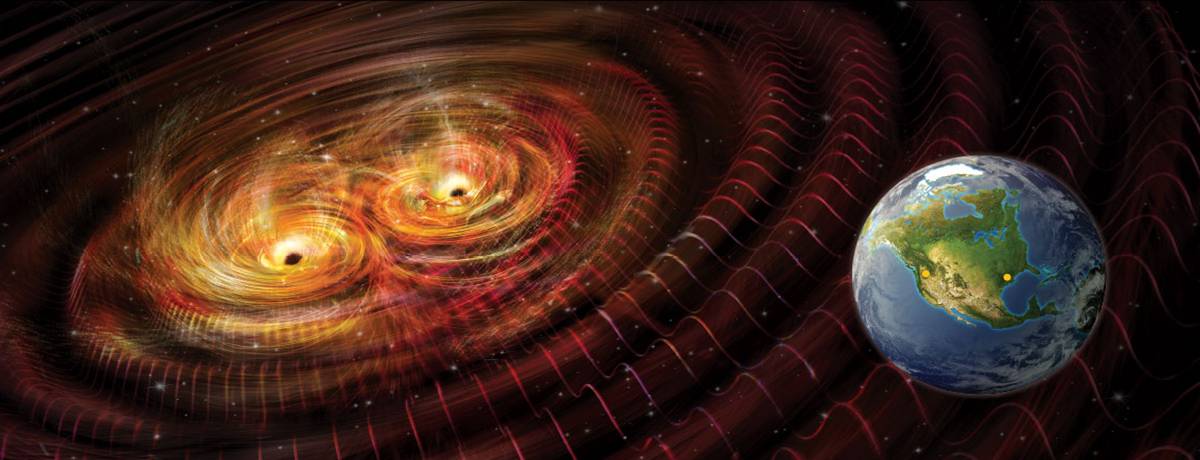

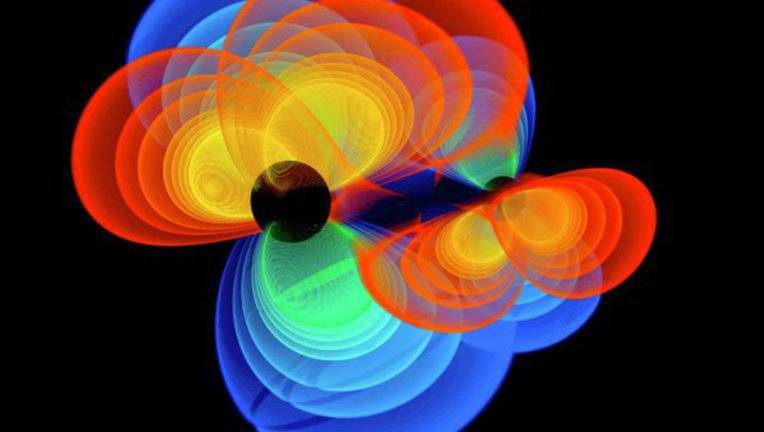

Гравитационные волны (http://magspace.ru/blog/science/287148.html)

По своему происхождению КЛ можно разделить на несколько групп.

1) КЛ галактического происхождения. Источником является наша Галактика, в которой происходит ускорение частиц до энергий ~1018 эВ.

2) КЛ метагалактического происхождения, они имеют самые большие энергии, E>1018 эВ, образуются в других галактиках.

3) Солнечные КЛ (СКЛ), генерируемые на Солнце во время солнечных вспышек.

4) Аномальные КЛ (АКЛ), образующиеся в Солнечной системе на периферии гелиомагнитосферы.

Астрономические исследования проводятся в научных институтах, университетах и обсерваториях. Пулковская обсерватория под Санкт-Питербургом существует с 1839 г. и знаменита составлением точнейших звездных каталогов. К крупнейшим следует отнести Специальную астрофизическую обсерваторию на Северном Кавказе, обсерватории Крымскую (вблизи Симферополя).

Главное здание Пулковской обсерватории

Обсерватории обычно специализируются на проведении определенных видов астрономических исследований. В связи с этим они оснащены различными типами телескопов и других приборов, которые предназначены, например, для определения точного положения звезд на небе, для изучения Солнца или решения других научных задач.

Часто для изучения небесных объектов их фотографируют при помощи телескопов, предназначенных специально для этих целей. Положения звезд на полученных негативах измеряют при помощи соответствующих приборов в лаборатории. Хранящиеся на обсерватории негативы образуют "стеклянную фототеку". Исследуя астрономические фотографии, можно измерить медленные перемещения сравнительно близких звезд на фоне более далеких, увидеть на негативе изображения очень слабых объектов, измерить величину потоков излучения от звезд, планет и других космических объектов.

Увеличение телескопа (Г) -

,

где F - фокусное

расстояние объектива, f - фокусное расстояние окуляра.

,

где F - фокусное

расстояние объектива, f - фокусное расстояние окуляра.

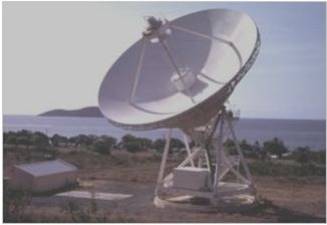

После того как было обнаружено космическое радиоизлучение, для его приема были созданы радиотелескопы. Антенны радиотелескопов собирают радиоволны в фокусе металлического вогнутого зеркала. Это зеркало можно сделать решетчатым и громадных размеров - диаметром в десятки метров.

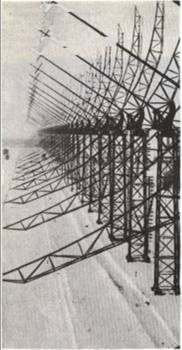

Радиотелескоп Радиотелескоп с решетчатым зеркалом

Другие радиотелескопы представляют собой огромные подвижные рамы, на которых параллельно друг другу укреплены металлические стержни или зеркала, спирали. Приходящие радиоволны возбуждают в них электромагнитные колебания, которые после усиления поступают в очень чувствительную приемную радиоаппаратуру для регистрации радиоизлучения объекта.

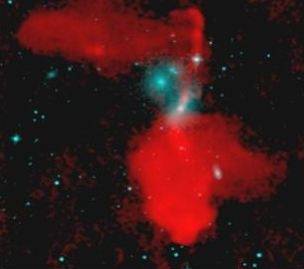

Модель "Радиоисточника"

Есть радиотелескопы, состоящие из системы отдельных антенн, удаленных друг от друга (иногда на многие сотни километров), при помощи которых производятся одновременные наблюдения космического радиоисточника. Такой способ позволяет узнать структуру исследуемого радиоисточника и измерить его угловой размер, даже если он во много раз меньше одной угловой секунды.

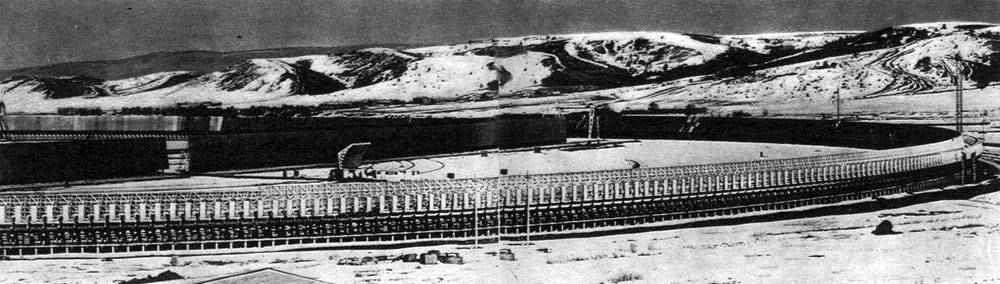

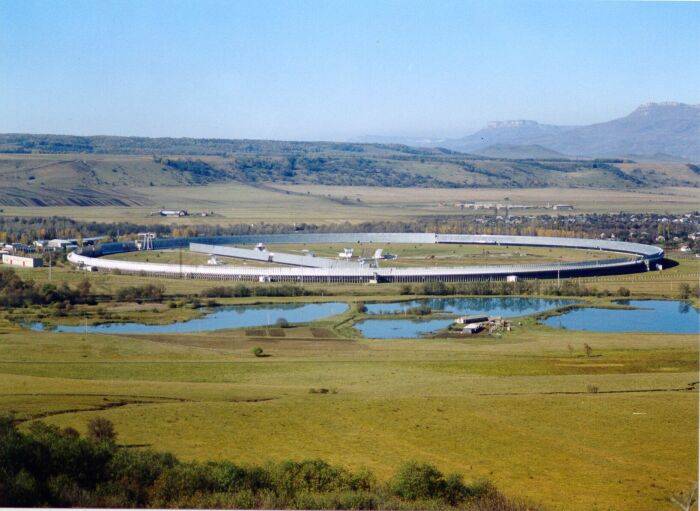

'РАТАН-600'. Один из крупнейших в мире радиотелескопов - радиотелескоп диаметром 600 м

Наши представления о небесных телах и их системах чрезвычайно обогатились после того, как начали изучать их радиоизлучение.

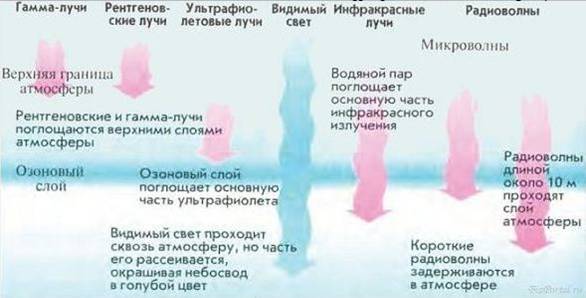

Наша Земля надежно защищена атмосферой от проникающего жесткого электромагнитного излучения, от инфракрасного излучения. Поэтому современные инфракрасные, рентгеновские и гамма обсерватории вынесены за пределы земной атмосферы. Наблюдения в рентгеновском и гамма-диапазонах позволяли исследовать космические объекты на поздних стадиях их жизни, открыть пульсары, черные дыры, столкновения скоплений галактик и т.д.

Модель "Рентгеновские телескопы"

Наиболее ценные и разнообразные сведения о телах позволяет получить спектральный анализ их излучения. Этим методом можно установить качественный и количественный химический состав светила, его температуру, наличие магнитного поля, скорость движения по лучу зрения и другое.

Спектральный анализ, основан на явлении дисперсии света. Если узкий пучок белого света пустить на боковую грань трехгранной призмы, то, преломляясь в стекле по-разному, составляющие его лучи дадут на экране радужную полоску, называемую спектром. В спектре все цвета расположены всегда в определенном порядке.

Для получения спектров применяют приборы, называемые спектроскопом и спектрографом. В спектроскоп спектр рассматривают, а спектрографом его фотографируют. Фотография спектра называется спектрограммой.

Схема устройства призменного спектрографа

Существуют следующие виды спектров земных источников и небесных тел.

Сплошной, или непрерывный, спектр в виде радужной полоски дают непрозрачные раскаленные тела (уголь, нить электролампы) и достаточно протяженные плотные массы газа.

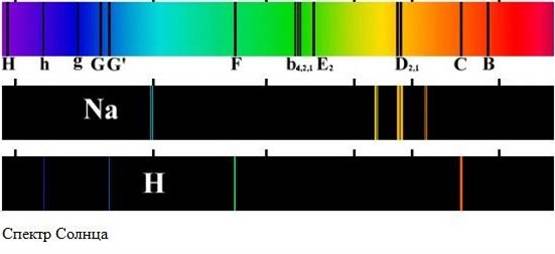

Линейчатый спектр излучения дают разреженные газы и пары при сильном нагревании. Каждый газ излучает свет строго определенных длин волн и дает характерный для данного химического элемента линейчатый спектр. Сильные изменения состояния газа или условий его свечения, например нагревание или ионизация, вызывают определенные изменения в спектре данного газа.

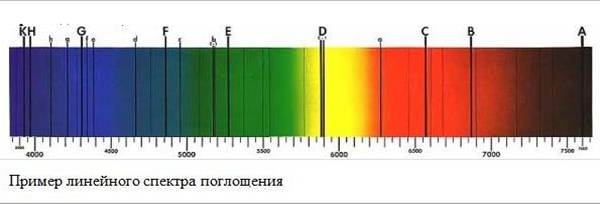

Линейчатый спектр поглощения дают газы и пары, когда за ними находится яркий источник, дающий непрерывный спектр. Спектр поглощения представляет собой непрерывный спектр, перерезанный темными линиями, которые находятся в тех самых местах, где должны быть расположены яркие линии, присущие данному газу.

Изучение спектров позволяет производить анализ химического состава газов, излучающих или поглощающих свет. Количество атомов или молекул, излучающих или поглощающих энергию, определяется по интенсивности линий. Чем заметнее линия данного элемента в спектре излучения или поглощения, тем больше таких атомов (молекул) на пути луча света.

Солнце и звезды окружены газовыми атмосферами. Непрерывный спектр их видимой поверхности перерезан темными линиями поглощения, возникающими при прохождении излучения через атмосферу звезд. Поэтому спектры Солнца и звезд - это спектры поглощения.

Сравнение спектра Солнца (вверху) с лабораторным спектром паров железа

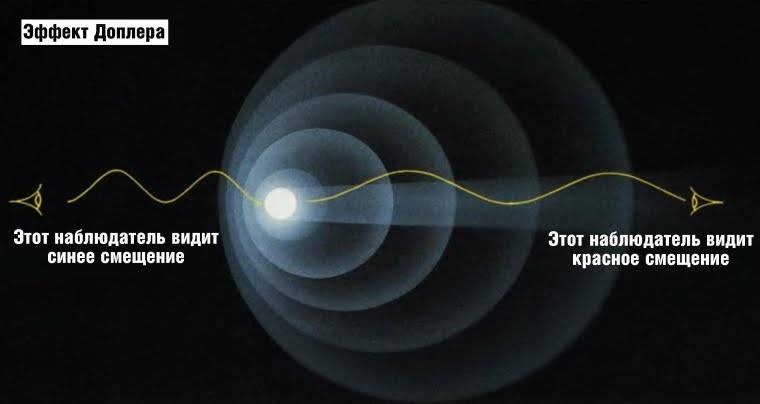

4. Эффект Доплера. Закон смещения Вина

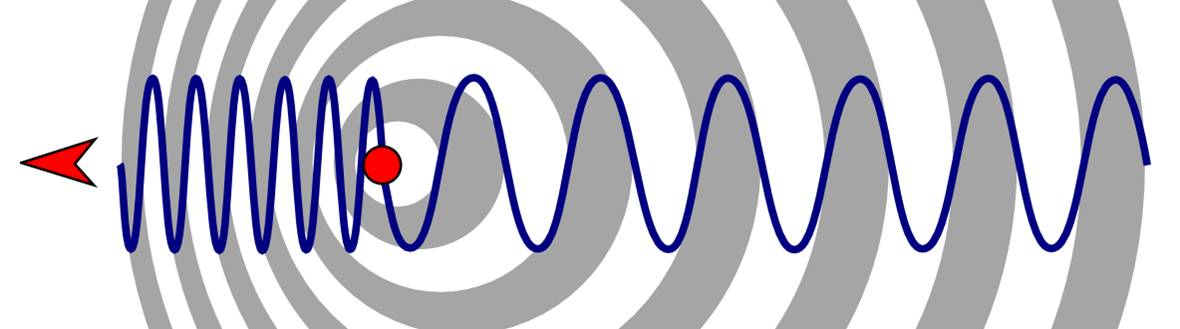

Сущность эффекта: Эффект Доплера легко наблюдать на практике, когда мимо наблюдателя проезжает машина с включённой сиреной. Предположим, сирена выдаёт какой-то определённый тон, и он не меняется. Когда машина не движется относительно наблюдателя, тогда он слышит именно тот тон, который издаёт сирена. Но если машина будет приближаться к наблюдателю, то частота звуковых волн увеличится, и наблюдатель услышит более высокий тон, чем на самом деле издаёт сирена. В тот момент, когда машина будет проезжать мимо наблюдателя, он услышит тот самый тон, который на самом деле издаёт сирена. А когда машина проедет дальше и будет уже отдаляться, а не приближаться, то наблюдатель услышит более низкий тон, вследствие меньшей частоты звуковых волн.

Источник, двигаясь к приемнику, как бы сжимает пружину – волну

Скорости движения небесных светил относительно Земли по лучу зрения (лучевые скорости) определяются при помощи спектрального анализа на основании эффекта Доплера: если источник света и наблюдатель сближаются, то длины волн, определяющие положения спектральных линий, укорачиваются, а при их взаимном удалении длины волн увеличиваются. Эта зависимость выражается формулой

где v-лучевая скорость относительного движения с учетом ее знака (минус при сближении), λ0 - длина волны при неподвижном источнике, λ, - длина волны при движении источника и с - скорость света.

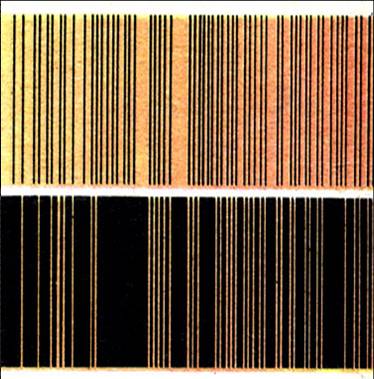

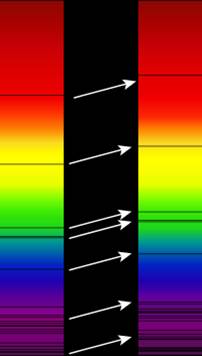

При отдалении источника всё темные полосы на спектре его излучения смещаются к красной стороне. Т.е. все длины волн увеличиваются. Точно также при приближении источника они смещаются к фиолетовой стороне. Таким образом эффект Доплера стал отличным дополнением к спектральному анализу.

Красное смещение спектральных линий поглощения в спектре удаляющейся звезды сходного с Солнцем спектрального класса.

Для сравнения слева показан спектр Солнца.

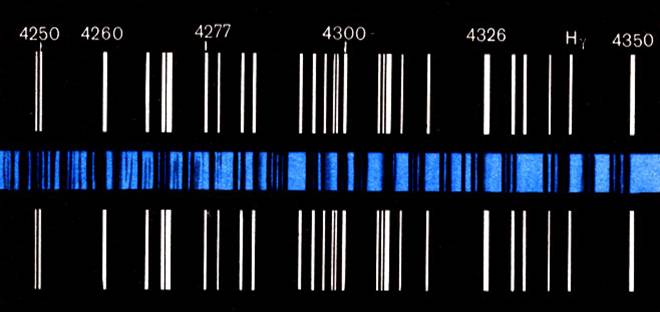

Получив спектрограмму светила, над ней и под ней впечатывают спектры сравнения от земного источника излучения. Спектр сравнения для нас неподвижен, и относительно него можно определять смещение линий спектра звезды на спектрограмме.

Смещение линии Нγ в спектре одной из звезд при ее движении по лучу зрения. Сверху и снизу - лабораторные спектры сравнения. Над ними написаны длины волн в ангстремах (1 Å=0,0001 мкм)

По спектру можно определить и температуру светящегося объекта. Когда тело раскалено докрасна, в его сплошном спектре ярче всего красная часть. При дальнейшем нагревании область наибольшей яркости в спектре смещается в желтую, потом в зеленую часть и т. д. Это явление описывается законом смещения Вина, который показывает зависимость положения максимума в спектре излучения от температуры тела. Зная эту зависимость, можно установить температуру Солнца и звезд.

λмак*Т=b,

где λ — длина волны, которой соответствует максимум в распространении энергии; T — абсолютная температура; b — постоянная Вина.

Закон Вина можно применять не только для оптического диапазона электромагнитного излучения, но и для любого другого диапазона волн.

Температуру планет и температуру звезд определяют также при помощи специально созданных приемников инфракрасного излучения.

Исследования с помощью космической техники занимают особое место в методах изучения небесных тел и космической среды. Начало этому было положено запуском в СССР в 1957 г. первого в мире искусственного спутника Земли. Быстро развиваясь, космонавтика сделала возможным:

1) создание внеатмосферных искусственных спутников Земли;

2) создание искусственных спутников Луны и планет;

3) перелет и спуск приборов, управляемых с Земли, на Луну и планеты;

4) создание управляемых с Земли автоматов, перемещающихся по Луне и доставляющих с Луны пробы грунта и записи разных измерений;

5) полеты в космос лабораторий с людьми и высадку их на Луну.

Орбитальная станция «Скайлэб» на околоземной орбите.

Пилотируемый комплекс «Салют-7» − "Союз Т-6" на околоземной орбите

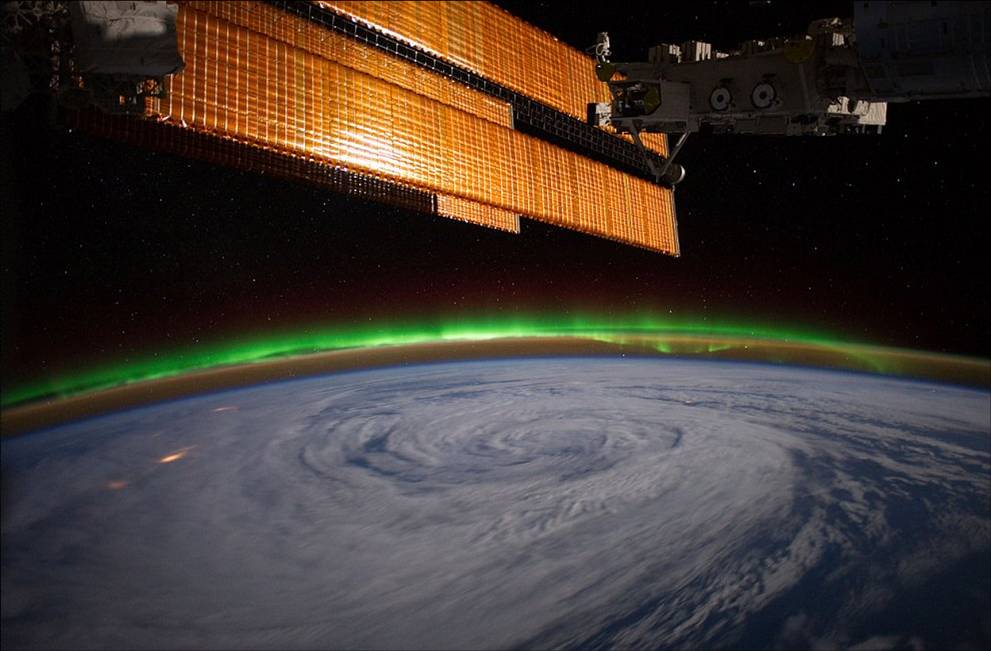

Ночной вид с Международной космической станции на Атлантическое побережье США, 6 февраля 2012. (Фото NASA | Reuters)

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз ТМА-02М» благополучно приземлился в Казахстане (черная точка в центре, с парашютом). Машины с фарами и вертолет — русский персонал, встречающий астронавтов, спустившихся на Землю с МКС 22 ноября 2011. (Фото Bill Ingalls | NASA):

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз ТМА-02М» вблизи. Казахстан, 22 ноября 2011. (Фото Bill Ingalls | NASA)

Снимок космического корабля «Прогресс», приближающегося к Международной космической станции, 12 января 2012. (Фото NASA)

Облака и северное сияние над Аляской. Вид с Международной космической станции, 10 февраля 2012. (Фото NASA)

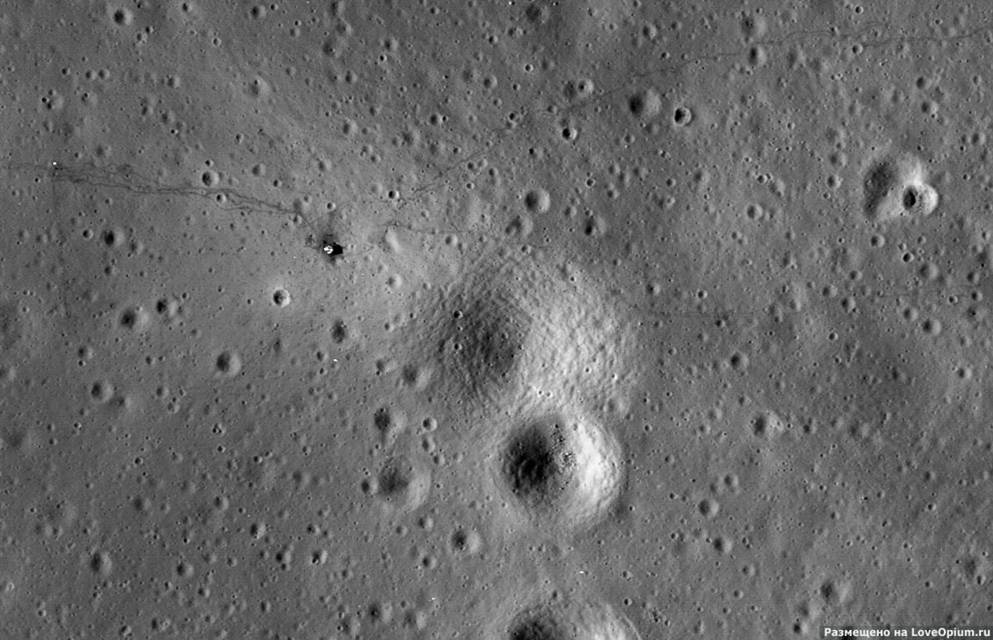

Место посадки команды «Апполона-14»,

побывавший на Луне 40 лет назад в 1971 году. Следы маршрута путешествия по

лунной поверхности все еще видны с того времени. (Фото НАСА)

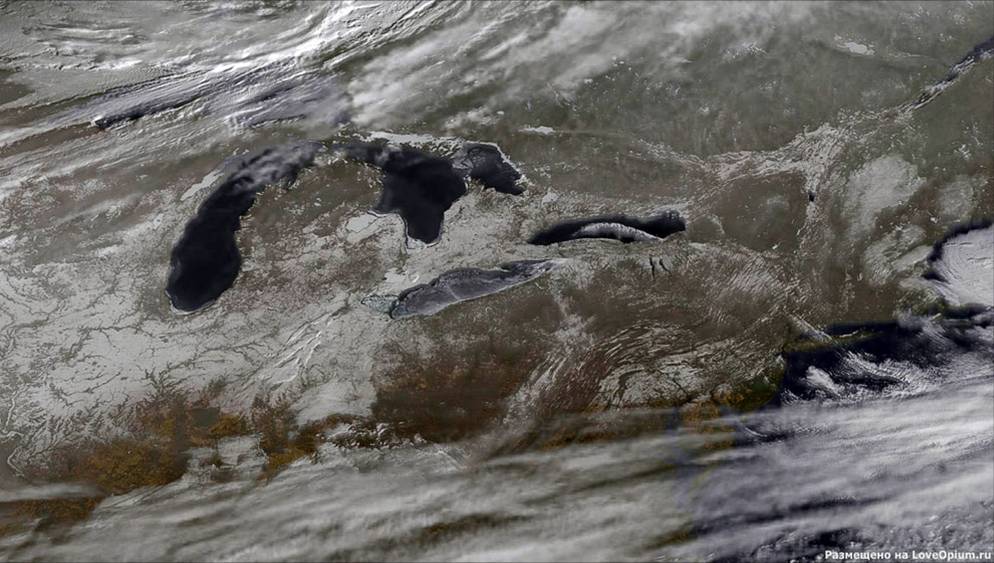

Снегопад в 30 штатах США. Фотография со спутника GOES-13, 3 февраля 2011. (Фото NOAA | НАСА)

Двойной кратер на Марсе. (Фото University of Arizon | НАСА)

Фотография с марсохода Opportunity. На

поверхности Марса видны следы его гусениц и небольшой кратер. (Фото НАСА):

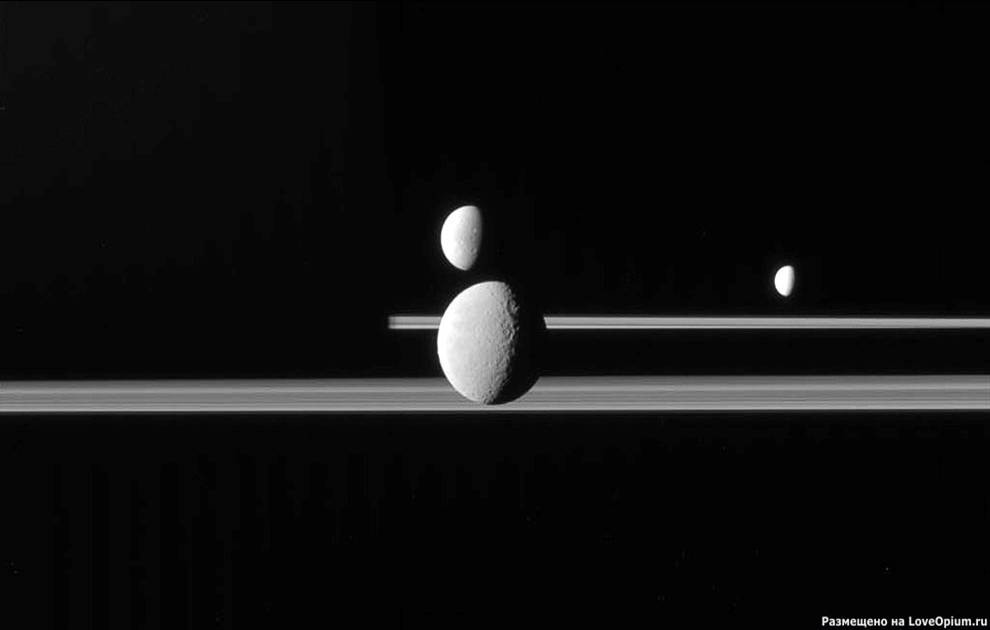

Фотография с автоматической межпланетной станции Кассини, 25 апреля 2011. Некоторые из спутников Сатурна выстроенные вдоль его колец. (Фото Space Telescope Science Institute | НАСА)

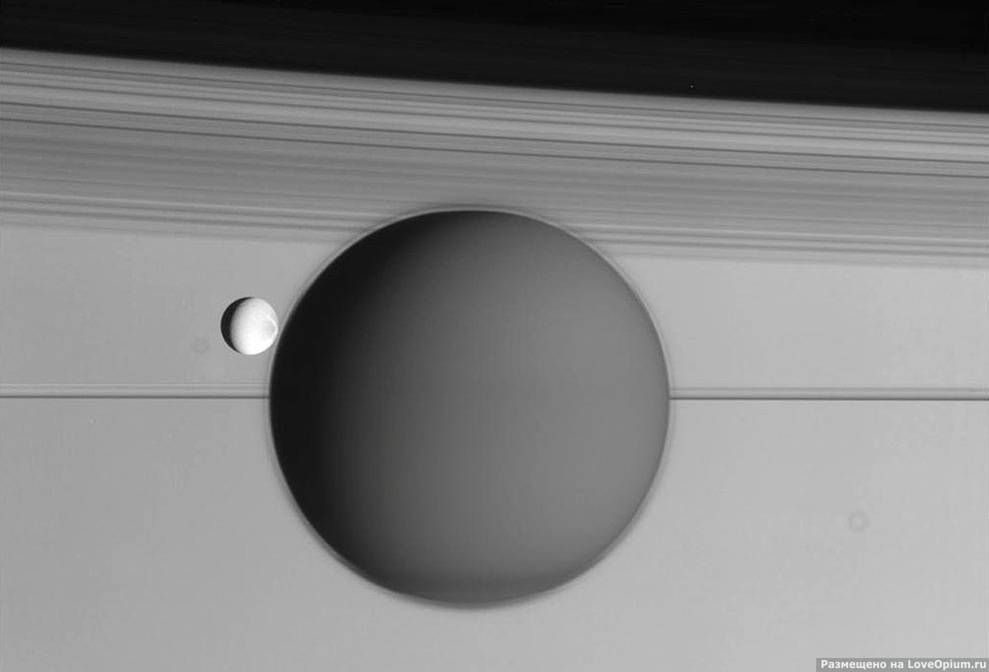

Спутник

Сатурна Титан и Энцелад на фоне колец, 21 мая 2011. (Фото Space Telescope

Science Institute | НАСА)

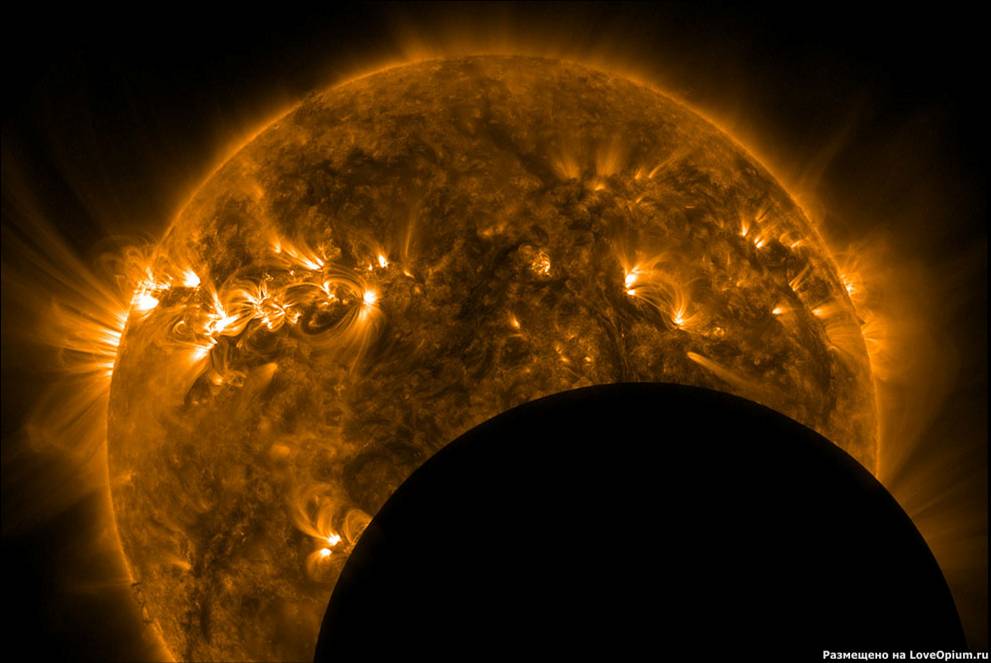

Фотография Солнца, перед которым проходит Луна, 2 мая 2011. (Фото НАСА):

Космические аппараты позволили проводить

исследования во всех диапазонах длин волн электромагнитного излучения. Поэтому

современную астрономию часто называют всеволновой. В настоящее время

излучение от космических объектов регистрируется во всем диапазоне

электромагнитного спектра от длинноволнового радиоизлучения (частота 107

Гц, длина волны l = 30 м) до гамма-излучения (частота 1027 Гц, длина

волны l = 3×10–19 м = 3×10–10 нм).

Исследования этих, ранее недоступных видов излучения звезд и туманностей, межпланетной и межзвездной среды очень обогатили наши знания о физических процессах, происходящих во Вселенной. В частности, были открыты неизвестные прежде источники рентгеновского излучения.

Много информации о природе наиболее далеких от нас тел и их систем также получено благодаря исследованиям, выполненным при помощи приборов, установленных на различных космических аппаратах.

Контрольные вопросы:

1. Что используют для выполнения астрономических наблюдений?

2. Какие виды телескопов вам известны

3. Что является источником гравитационных волн?

4. Что является источником космических лучей?

5. Что позволяет узнать спектральный анализ?

6. Какие виды спектров известны.

7. В чём заключается Эффект Доплера?

8. Какие виды электромагнитных излучений от небесных тел пропускает атмосфера Земли?

9. Для исследования, каких видов электромагнитных излучений от небесных тел, необходимо использовать заатмосферные телескопы?

Задачи:

1. Длина волны, соответствующая линии водорода, в спектре звезды больше, чем в спектре, полученном в лаборатории: К нам или от нас движется звезда?

Будет ли наблюдаться сдвиг линий спектра, если звезда движется поперек луча зрения?

2. Линия водорода с длинной волны 434,00 нм на спектрограмме звезды оказалась равной 434,12 нм. К нам или от нас движется звезда и с какой скоростью?

Дано: Решение

λ=434,00

нм

![]()

Δλ= 434,12 - 434,00 – 0,12 (нм) > 0, звезда удаляется

![]() =83

км/с

=83

км/с

2. На фотографии спектра звезды ее линия смещена относительно своего нормального положения на 0,02 мм. На сколько изменилась длина волны, если в спектре расстояние в 1 мм соответствует изменению длины волны на 0,004 мкм (эта величина называется дисперсией спектрограммы)? С какой скоростью движется звезда? Длина волны неподвижного источника 0,5 мкм = 5000 Å (ангстрем). 1 Å=10-10 м.

Домашнее задание:

Вопросы:

1. Почему можно проводить наблюдения на Земле в радиодиапазоне, но нельзя проводить в гамма-диапазоне?

2. Почему есть наземные радиотелескопы и нет наземных гамма-телескопов?

3. К какому типу телескопов относится орбитальная обсерватория Чандра? В каком диапазоне проводятся наблюдения на этой обсерватории?

4. На какой максимальной частоте проводятся наблюдения и к какому диапазону это относится?

5. Какие объекты являются яркими источниками рентгеновского излучения? Как их наблюдают с Земли или с помощью орбитальных рентгеновских телескопов?

6. Какие объекты являются мощными источниками гамма-излучения?

7. На каких самых длинных волнах ведутся наблюдения радиотелескопами?

8. На каких минимальных частотах ведутся наблюдения радиотелескопами?

Задача:

В спектре звезды линия, соответствующая длине волны 5,3 * 10-4 мм, смещена к фиолетовому концу спектра на 5,3 *10-8 мм. Определите лучевую скорость звезды.